Продолжающееся насилие в зонах конфликтов по всему миру подчеркивает важность соблюдения установленных правовых норм, которые регулируют поведение государств в такие периоды. Государства, участвующие в вооруженных конфликтах, должны обеспечивать соблюдение международных конвенций, которые устанавливают границы применения силы, обращения с гражданским населением и защиты пленных. Соблюдение этих норм — это не только вопрос поддержания правового порядка, но и защита более широких интересов безопасности мирового сообщества.

Ключевые договоры, такие как Женевские конвенции, содержат четкие указания о том, что допустимо во время войны, и направлены на уменьшение страданий, причиняемых насилием. Эти соглашения устанавливают рамки, в которых даже в условиях интенсивного конфликта все вовлеченные государства должны придерживаться определенных стандартов. Применение таких правил может предотвратить эскалацию, способствовать стабильности и гарантировать, что конфликт не приведет к широкомасштабным разрушениям или долгосрочной нестабильности.

Правовые принципы, регулирующие эти ситуации, также распространяются на обеспечение выполнения государствами своих обязательств в контексте миротворчества и гуманитарной помощи. Придерживаясь международно-правовых соглашений, международное сообщество может обеспечить более скоординированное и эффективное реагирование на кризисы, возникающие в периоды конфликтов.

Роль гуманитарных конвенций в вооруженных конфликтах

Соблюдение гуманитарных норм является основополагающим фактором для поддержания порядка и минимизации человеческих страданий во время насильственных споров. Эти правила, изложенные в различных договорах, определяют поведение государств и негосударственных субъектов во время военной агрессии или оккупации. Главная цель этих соглашений — защитить людей, не участвующих в военных действиях, таких как гражданские лица, военнопленные и раненые.

- Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним являются краеугольным камнем современных гуманитарных принципов. Эти соглашения определяют поведение военного персонала и обеспечивают соблюдение комбатантами стандартов, ограничивающих воздействие на жизнь и инфраструктуру гражданского населения.

- Государства обязаны интегрировать эти положения в свои национальные правовые системы, обеспечивая их соблюдение как с помощью внутреннего законодательства, так и международных механизмов надзора.

- Международные контрольные органы, такие как Международный комитет Красного Креста (МККК), играют ключевую роль в обеспечении соблюдения этих норм сторонами конфликта.

- Государства также должны привлекать нарушителей к ответственности — либо через внутренние суды, либо через международные трибуналы, — чтобы сдерживать потенциальные нарушения и способствовать соблюдению гуманитарных принципов.

В периоды интенсивной вражды эти соглашения приобретают еще большее значение, поскольку они предлагают рамки для ограничения чрезмерного насилия и обеспечивают необходимую защиту и заботу о тех, кто пострадал от конфликта. Стратегическое значение таких конвенций трудно переоценить, поскольку их существование обеспечивает баланс между военными целями и гуманитарными императивами.

Разграничение между комбатантами и некомбатантами в соответствии с международными правилами

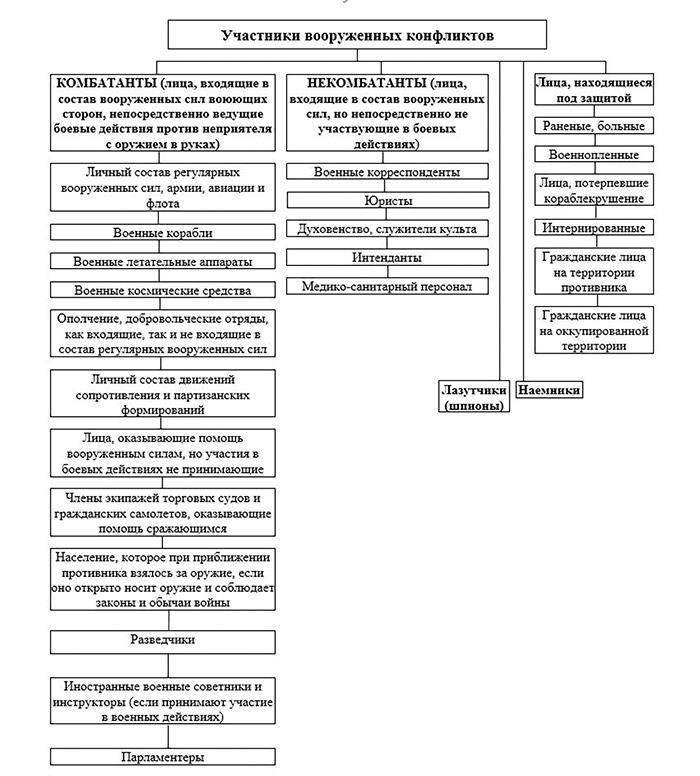

Комбатантов необходимо отличать от некомбатантов в соответствии с правовыми нормами, регулирующими ведение войны, особенно в периоды конфликтов. Такое разделение является основным аспектом правил, призванных обеспечить гуманное обращение и свести к минимуму ненужные страдания. Комбатанты — это те, кто непосредственно участвует в военных действиях и имеет право на участие в них. Как правило, это члены вооруженных сил государства или организованных групп, участвующих в конфликте. Некомбатанты, с другой стороны, — это гражданские лица, которые не участвуют в боевых действиях и защищены специальными конвенциями от прямых нападений.

Права и обязанности комбатантов

Термин «комбатант» относится к лицам, принимающим непосредственное участие в военных операциях, как правило, членам государственных вооруженных сил или организованных групп, таких как ополченцы, которые могут находиться под контролем государств или других признанных организаций. Они имеют законное право участвовать в боевых действиях, но при этом обязаны соблюдать правила ведения войны, в том числе запрет на поражение некомбатантов. Статус комбатантов часто формализуется через идентификацию в форме и участие в признанных военных операциях.

Защита некомбатантов

Некомбатанты, в первую очередь гражданские лица, пользуются защитой в соответствии с различными конвенциями, такими как Женевские конвенции, которые конкретно касаются защиты гражданского населения. Эти люди не должны подвергаться прямому нападению, если только они не принимают непосредственного участия в боевых действиях. Гражданская инфраструктура и объекты также должны быть защищены, если они не используются в военных целях. Государства обязаны предотвращать причинение вреда гражданскому населению, и нарушение этого принципа может привести к международной ответственности за военные преступления.

Определение того, кто квалифицируется как комбатант или некомбатант, часто сопряжено с практическими трудностями. Однако руководящий принцип остается ясным: те, кто непосредственно не участвует в военных операциях, должны быть защищены от последствий войны. Это различие жизненно важно для сохранения основополагающих принципов международной гуманитарной защиты и поддержания стабильности и безопасности гражданского населения во время войны.

Государства должны уделять приоритетное внимание безопасности гражданского населения и защите инфраструктуры в условиях конфликта. Принцип разграничения требует отделения гражданских лиц от военных объектов. Преднамеренное нанесение ударов по некомбатантам или гражданской инфраструктуре является нарушением гуманитарных принципов и применимых конвенций.

Очень важно, чтобы все стороны, участвующие в конфликте, соблюдали положения Женевских конвенций 1949 года, особенно 4-й конвенции, которая касается защиты гражданского населения в условиях войны. Нанесение ударов по больницам, школам, водопроводным сооружениям и жилью гражданских лиц запрещено. Такие действия могут привести к серьезным нарушениям законов, регулирующих конфликты, и подвергнуть государства юридической ответственности.

Государства также должны обеспечивать доступность гуманитарной помощи для пострадавшего населения. Конвенции, такие как Дополнительный протокол I, создают основу для безопасной доставки помощи гражданскому населению и предотвращают препятствия для нее со стороны любой конфликтующей стороны. Преднамеренное нарушение доставки гуманитарной помощи может усугубить страдания людей и строго запрещено.

Кроме того, принцип соразмерности запрещает применение силы, причиняющей чрезмерный вред гражданскому населению или гражданским объектам по сравнению с полученным военным преимуществом. Государства должны оценивать весь потенциальный ущерб гражданскому населению до начала военных операций, применяя методы и средства ведения войны, которые сводят к минимуму ущерб для некомбатантов.

Международные органы и гуманитарные организации играют важнейшую роль в контроле за соблюдением этих мер защиты. Нарушения со стороны государств или негосударственных субъектов должны рассматриваться через судебные механизмы, такие как Международный уголовный суд, который привлекает нарушителей к ответственности за военные преступления, включая нападения на гражданское население и важнейшие объекты инфраструктуры.

Хотя поддержание национальной безопасности является приоритетом, оно не должно осуществляться за счет жизней гражданских лиц и базовой инфраструктуры. Эффективное применение правовых рамок и установление четких, обязательных последствий несоблюдения необходимы для сохранения жизни людей и социально-экономической стабильности в регионах, затронутых конфликтом.

Привлечение к ответственности за военные преступления и нарушения международных норм

Эффективные механизмы привлечения к ответственности во время конфликтов требуют активного участия государств и соответствующих институтов для обеспечения оперативного реагирования на нарушения. Государства должны быть привержены обеспечению соблюдения правовых рамок, направленных на преследование лиц, ответственных за вопиющие деяния в периоды насилия.

- Создание надежной правовой базы: Государства должны уделять первоочередное внимание разработке четких правовых процедур для борьбы с нарушениями правил, установленных международными соглашениями. Это включает в себя создание трибуналов или укрепление существующих судебных систем, способных рассматривать дела о военных преступлениях.

- Сотрудничество между государствами: Международное сотрудничество играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы лица, совершившие серьезные преступления, предстали перед судом. Государства должны совместно работать над исполнением запросов об экстрадиции и предоставлять необходимые ресурсы международным судам.

- Принятие превентивных мер: Правовые меры должны быть направлены не только на устранение прошлых нарушений, но и на их предотвращение. Образовательные программы, рекомендации по поведению военнослужащих и регулярный мониторинг необходимы для того, чтобы свести к минимуму случаи противоправных действий.

Ответственность не должна быть факультативной, она необходима для поддержания мира и стабильности в мире, подверженном конфликтам. Как государства, так и отдельные люди должны нести ответственность за нарушение гуманитарных норм и этических стандартов, защищающих человеческое достоинство во время войны.

- Введение целевых санкций: Государства могут вводить санкции или другие карательные меры против правительств или групп, уличенных в нарушении международных норм, обеспечивая более широкий сдерживающий эффект в отношении дальнейших нарушений.

- Публичная прозрачность и отчетность: Прозрачность судопроизводства и публичная отчетность о нарушениях гарантируют, что нарушения не останутся незамеченными и не будут упущены из виду мировым сообществом.

Долгосрочная стабильность и безопасность зависят от готовности государств и руководящих органов последовательно добиваться привлечения к ответственности, чтобы не оставлять нарушителей без последствий.

Женевские конвенции: Исторический контекст и современное применение

Женевские конвенции, принятые в XIX и XX веках, представляют собой краеугольный камень в регулировании гуманитарного поведения в условиях конфликта. Эти соглашения, сформулированные государствами для регулирования обращения с людьми в периоды войны, были призваны решить насущные проблемы, связанные с защитой некомбатантов, военнопленных и раненых. Сфера действия этих соглашений развивалась от первоначальной конвенции 1864 года до четырех договоров 1949 года, каждый из которых отражает растущую сложность современной войны и ее влияние на гражданское население.

Историческая справка

Первая Женевская конвенция появилась в ответ на ужасающие последствия конфликтов XIX века, которые выявили необходимость в правовых нормах для защиты тех, кто больше не участвует в боевых действиях. Эти соглашения, принятые многими странами, ознаменовали переход к более структурированной правовой базе ведения войны. Официально оформив эти договоры, государства-участники взяли на себя обязательства по гуманному обращению с пленными и гражданскими лицами. Расширение Женевских конвенций стало прямым следствием эскалации напряженности в мире и роста жестокости конфликтов в XX веке, включая две мировые войны.

Современная актуальность

В наши дни Женевские конвенции продолжают играть важную роль в регулировании поведения в ходе конфликтов. С появлением негосударственных субъектов и асимметричных войн сфера применения конвенций расширилась, но их основополагающие принципы остаются неизменными. Ответственность государств за соблюдение этих законов выходит за пределы традиционных полей сражений, решая новые задачи, такие как защита гражданского населения на оккупированных территориях и обращение с комбатантами в нерегулярных конфликтах. Положения конвенций о ведении боевых действий, обращении с пленными и защите медицинского персонала остаются центральными для современных военных операций.

В эпоху, когда границы между комбатантами и некомбатантами часто размыты, соблюдение этих правовых норм является как никогда важным. Вызовы, создаваемые новыми технологиями, включая беспилотники и кибервойны, еще больше усложняют правовой ландшафт, однако Женевские конвенции по-прежнему обеспечивают основу для решения этих вопросов. Государства должны сохранять бдительность в обеспечении их соблюдения, поскольку несоблюдение этих стандартов подрывает как легитимность военных действий, так и безопасность гражданских лиц, оказавшихся под перекрестным огнем войны.

Влияние вооруженных конфликтов на международные миротворческие усилия

Возникновение вооруженного насилия существенно влияет на способность миротворческих операций эффективно функционировать. С ростом числа враждебных столкновений как масштабы гуманитарных миссий, так и возможности посредничества между конфликтующими сторонами сталкиваются с серьезными проблемами. Применение международных соглашений, таких как конвенции, направленные на защиту некомбатантов и поддержание стабильности, в таких условиях часто искажается.

В условиях продолжающейся войны миротворцы часто оказываются в сложных ситуациях, когда под сомнение ставится как легитимность их присутствия, так и их оперативная автономия. Государственный суверенитет и право на самооборону могут использоваться воюющими сторонами в качестве предлога для ограничения или блокирования международного вмешательства. Это затрудняет соблюдение установленных правовых стандартов и принципов, закрепленных в международных договорах и соглашениях.

Кроме того, ведение боевых действий напрямую влияет на успех процессов урегулирования конфликтов. Постоянный разрыв каналов связи между враждующими государствами или группировками подрывает возможность миротворческих усилий. В такой период даже хорошо отлаженным миротворческим структурам, например, под эгидой ООН или других многосторонних организаций, бывает сложно добиться необходимого сотрудничества со стороны вовлеченных сторон.

Возникают также вопросы, связанные с правовым статусом миротворческих сил. Интерпретация их мандата может варьироваться в зависимости от восприятия их роли, особенно в конфликтах с участием негосударственных субъектов или повстанческих групп. Баланс между защитой гражданского населения, принуждением к миру и соблюдением государственного суверенитета остается центральным вопросом для миротворцев, действующих в таких зонах повышенного риска.

Роль Организации Объединенных Наций в поддержании глобальной безопасности во время вооруженных конфликтов

Государства-члены обязаны соблюдать международные конвенции, такие как Женевские конвенции, которые регулируют поведение в ходе военных операций и направлены на защиту гражданских лиц и военнопленных. Миротворческие силы ООН часто направляются в районы повышенного насилия, оказывая помощь в переговорах о прекращении огня и содействуя соблюдению международных гуманитарных норм. Эти миссии, хотя и не лишены трудностей, обеспечивают стабилизирующее присутствие в зонах конфликтов, помогая сократить число жертв и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области безопасности.

ООН также играет ключевую роль в налаживании диалога между конфликтующими государствами и содействии долгосрочному урегулированию путем посредничества, дипломатических усилий и реализации международных мирных договоров. Устраняя глубинные причины конфликтов, такие как территориальные споры или борьба за ресурсы, ООН стремится создать основу для устойчивого мира. Усилия организации, хотя и не всегда успешные, по-прежнему играют важнейшую роль в ограничении масштабов войн и укреплении сотрудничества между странами.

Кибервойна и ее правовые последствия для международной безопасности

Все более широкая интеграция цифровых систем в военные операции требует от правительств и организаций решения новых правовых проблем, связанных с кибератаками. Кибервойна поднимает сложные вопросы, касающиеся государственного суверенитета, поражения гражданской инфраструктуры и применения международных конвенций о защите гражданского населения во время военных действий.

Государства должны рассмотреть вопрос о том, можно ли классифицировать кибератаки как «применение силы» в соответствии с Уставом ООН, особенно в тех случаях, когда кибератака наносит значительный ущерб инфраструктуре страны или приводит к жертвам. Принципы соразмерности и различия, ключевые для международных гуманитарных норм, в равной степени применимы к кибератакам. Это создает проблемы с определением пороговых значений ущерба, оправдывающих военные действия в киберпространстве.

Правительствам следует разработать четкую политику в отношении использования цифрового оружия и обеспечить соблюдение существующих конвенций. В частности, Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним обеспечивают основу для защиты некомбатантов. Однако эти правила должны быть адаптированы с учетом уникального характера киберугроз, когда атрибуцию и прямые последствия зачастую сложно отследить.

Проблема присвоения в кибервойне усложняет ответственность. Кибератаки могут осуществляться анонимно, что затрудняет определение ответственной стороны и тем самым усложняет международно-правовое реагирование. Это создает значительный пробел в существующей правовой базе, в результате чего у государств остается мало средств правовой защиты в случае кибератак, которые не соответствуют традиционным военным действиям.

Отсутствие четких юридических определений, касающихся кибервойны, говорит о необходимости заключения новых международных соглашений и обновления существующих конвенций. Государства должны вести диалог, чтобы выработать правила, защищающие гражданское население и обеспечивающие, чтобы действия в киберпространстве подчинялись тем же этическим стандартам, что и традиционные военные действия.