В ВЧК было создано отдельное подразделение, которое занималось контрразведкой, наблюдением и обеспечением безопасности в Красной Армии и ВМФ. Этот отдел проводил рейды, следил за подозрительными лицами и играл ключевую роль в нейтрализации контрреволюционных угроз. В его подчинении находились различные подразделения НКВД, отвечавшие за сбор разведданных, внутреннюю безопасность и оборону фронта.

В его задачи входило обеспечение лояльности в рядах вооруженных сил, предотвращение шпионажа и контроль за распространением секретной информации. Специальные подразделения этой структуры проводили непосредственные полевые операции, включая допросы и целевые аресты. Секция также координировала усилия с другими подразделениями аппарата безопасности по укреплению внутренней обороны.

К концу 1920-х годов ОО расширила сферу своего влияния, интегрировавшись в структуру многочисленных армий и укрепив военную разведку. Она координировала свою деятельность со специализированными отделами НКВД и разрабатывала методы противодействия диверсионной деятельности. Возросла и роль военно-морской разведки, которая укрепляла безопасность флота и предотвращала попытки диверсий на ВМФ.

Возникновение и становление подразделения

Созданному в 1919 году подразделению было поручено следить за мерами безопасности в военной структуре. Решение о создании этого органа было обусловлено опасениями по поводу внутренних угроз, несанкционированных разглашений и пробелов в контрразведке военно-морских и сухопутных сил.

Первоначально он действовал под юрисдикцией ВЧК, но затем его полномочия расширились и стали охватывать различные региональные отделы. Эти управления проводили инспекции, контролировали связь и осуществляли следственные действия, направленные на нейтрализацию подрывной деятельности.

К 1920 году эта структура была объединена с военно-морскими силами, что стало значительным шагом в укреплении системы безопасности ВМФ. Взаимодействие с местными правоохранительными органами обеспечивало упорядоченность операций, предотвращая несанкционированный доступ к секретным материалам.

Оперативные методы включали проверку документов, контрразведывательные действия и прямой надзор за региональными отделениями. Участие структуры в военных делах подкреплялось ее способностью проводить обыски, отслеживать корреспонденцию и обеспечивать соблюдение протоколов безопасности в многочисленных подразделениях.

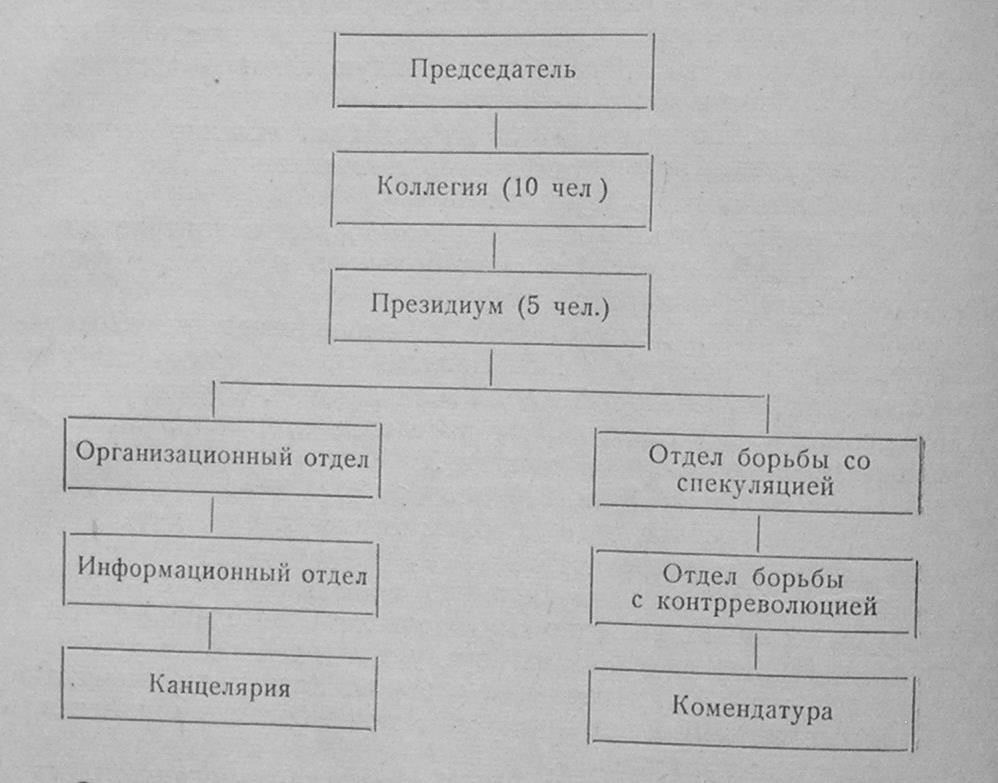

Основные функции оперативных подразделений в структуре ВЧК

Управление контрразведывательной деятельностью в вооруженных силах и на флоте было возложено на специализированные подразделения под непосредственным руководством центрального командования. К 1920 году в составе армии и флота были созданы оперативные отделы, обеспечивавшие систематическое наблюдение, перехват угроз шпионажа и обеспечение внутренней безопасности.

Контрразведка и надзор за безопасностью

Эти подразделения вели наблюдение за военнослужащими, перехватывали несанкционированные сообщения и проводили обыски с целью выявления шпионских сетей. Контроль над местными военными структурами и координация действий с региональными управлениями позволяли быстро выявлять попытки проникновения. Под руководством НКВМФ подразделения безопасности ВМФ отвечали за разведку передвижений флота, оценку лояльности личного состава и защиту стратегической информации.

Координация с государственными учреждениями

Оперативные отделы работали в тесном контакте с комиссариатами, обеспечивая соответствие мер безопасности более широким государственным директивам. В их обязанности входила организация проверок в оборонных учреждениях, мониторинг утечек секретной информации и контроль за проведением внутренних расследований. Создание дополнительных отделов в промышленности и на транспорте способствовало дальнейшему укреплению национальной безопасности.

Интеграция в НКВД и его роль в военной контрразведке

В 1934 году структура, отвечавшая за контрразведку в Красной армии и флоте, была передана из ОГПУ в НКВД, образовав специализированное подразделение в составе Третьего управления. Этот переход позволил централизовать контроль над военной безопасностью в рамках единой системы и упорядочить разведывательные операции в вооруженных силах.

Надзор за армейской и флотской контрразведкой возложили на специальные отделы, которые действовали в составе воинских частей и соединений. Эти отделы вели наблюдение, проводили допросы и обыски с целью предотвращения шпионажа и диверсионной деятельности. Координация действий с местными ведомствами обеспечивала быстрое выявление угроз на территории военных объектов и прилегающих к ним районах.

К концу 1930-х годов специальные подразделения флота усилили меры безопасности на базах флота и верфях, следили за членами экипажей и рассматривали дела, связанные с изменой и саботажем. Эти подразделения играли ключевую роль в очистке командных структур и технического персонала от предполагаемых угроз.

В военное время функции этих подразделений значительно расширились, и основное внимание уделялось охране фронтов, контрразведке на оккупированных территориях и обеспечению лояльности военного руководства. В 1943 году в результате реорганизации контрразведки в Народный комиссариат обороны была создана более прямая система подчинения, что повысило эффективность работы в случаях предательства и несанкционированных контактов с войсками противника.

Переход от НКВД к Народному комиссариату обороны и Военно-морскому флоту

После реорганизации советских органов безопасности и военных структур в конце 1930-х годов юрисдикция НКВД в области внутренних дел, включая контрразведку и правоохранительную деятельность, претерпела значительные изменения. Наиболее заметный сдвиг произошел с созданием отдельных отделов при вновь образованных народных комиссариатах, особенно в оборонной и военно-морской сферах.

Передача функций НКВД Народному комиссариату обороны (НКО) и Народному комиссариату военно-морского флота (НКМ) ознаменовала начало более специализированного подхода к военным и военно-морским операциям. Реорганизация была направлена на оптимизацию управления военной разведкой и контрразведкой, фактически разделив широкие полномочия, ранее принадлежавшие НКВД.

Контрразведка в НКВД: До разделения ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия) НКВД курировала контрразведку, военные операции и внутреннюю безопасность, включая расследования и обыски в армии. НКВД также занимался вопросами безопасности в вооруженных силах и местных воинских частях.

Формирование новых ведомств: С созданием НКО и НКМ акцент был перенесен на военную контрразведку, которая была необходима для защиты государственных секретов и обеспечения лояльности военнослужащих. Новые ведомства имели отдельные организационные структуры, в частности НКВМФ (Народный комиссариат военно-морского флота), который занимался операциями военно-морских сил.

Особые обязанности военных ведомств: В задачи вновь образованных управлений при НКО и НКМ входило управление военной разведкой, обеспечение безопасности в вооруженных силах и контроль за лояльностью офицеров. Эти операции отличались от более широких правоохранительных задач, которые ранее решались НКВД.

Влияние на военные операции: Переход позволил повысить специализацию и эффективность управления военной безопасностью, создав более упорядоченные процессы проведения обысков, расследований и контрразведывательных операций в армии. Это также обеспечило согласование мер безопасности в армии со стратегиями национальной обороны.

Распределение обязанностей между НКВД и новыми народными комиссариатами позволило улучшить координацию в управлении обороной и военно-морскими операциями. Оно также заложило основу для будущей реструктуризации советских органов безопасности и военных ведомств, обеспечив сосредоточение каждого ведомства на конкретных аспектах обороны и внутренней безопасности. Этот переход в значительной степени способствовал укреплению советского военного аппарата в период, предшествовавший Второй мировой войне.

- Третье управление военной разведки

- В 1922 году советская военная контрразведка была реорганизована с целью включения в нее более специализированных функций. Новое подразделение, действовавшее под руководством Наркомата обороны, занималось в основном военной контрразведкой. Перед Управлением, первоначально входившим в состав Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), была поставлена задача борьбы с внутренними и внешними угрозами, в частности с контрреволюционной деятельностью в вооруженных силах.

- К 1930 году сфера деятельности Управления расширилась, особенно в области военных операций и военно-морского флота. Его деятельность включала наблюдение за деятельностью местных командиров и контроль над действиями вооруженных сил по борьбе со шпионажем и подрывной деятельностью. Управление также сыграло важную роль в обеспечении того, чтобы в армии не было антисоветских настроений, особенно после консолидации Красной армии.

- Основные функции включали:

Контроль за работой контрразведки в армии и на флоте.

Координация действий с другими государственными органами, такими как НКВД, для наблюдения за военнослужащими.

Ведение наблюдения за предполагаемыми диверсантами и лазутчиками.

Руководство разведывательными и контрразведывательными операциями внутри воинских частей и за их пределами.

Оперативные методы и контрразведывательные стратегии

- Контрразведывательные операции под руководством НКВД и НКВМФ были направлены на выявление, нейтрализацию и предотвращение угроз государственной безопасности. С 1920 года эти операции активизировались с созданием нового отдела, отвечавшего за работу с внутренней и внешней подрывной деятельностью, особенно в военных структурах.

- Методы отдела включали в себя целенаправленные обыски, слежку за подозрительными лицами и систематическое отслеживание предполагаемой контрреволюционной деятельности. Для этого часто приходилось глубоко внедряться в различные группировки, отслеживая как гражданский, так и военный персонал, в том числе из вооруженных сил и флота.

- В 1930 году департамент расширил сферу своей деятельности, обеспечив более эффективный контроль над военными вопросами, в частности, в военно-морском флоте. Подразделения контрразведки, часто работавшие в составе отдельных отделов, сотрудничали с другими разведывательными и правоохранительными органами для отслеживания иностранных шпионов, военных предателей и лиц, подозреваемых в антиправительственной деятельности.

- Известные случаи и историческое влияние Особого отдела

- Деятельность Особого отдела оказала глубокое влияние на усилия СССР по борьбе с контрреволюционными движениями и поддержанию жесткого контроля над военно-политической обстановкой. Одно из наиболее значимых дел связано с пресечением антисоветской деятельности в первые годы большевистского режима. Участие подразделения в контрразведывательной деятельности, особенно в отношении действий местных отделов и НКВД, имело решающее значение для нейтрализации угроз, исходящих как от внешних, так и от внутренних врагов.

Важнейшим аспектом деятельности Особого отдела была его роль в организации надзора за такими военными структурами, как Красная армия и Военно-морской флот, наряду с управлениями национальной обороны и военно-морского флота. Подразделение работало непосредственно под руководством различных наркоматов, следя за тем, чтобы в военных стратегиях не было подрывных элементов. Особое внимание уделялось руководству деятельностью подразделений НКВД, ориентированных на выявление и ликвидацию антиреволюционных настроений в воинских рядах.

Кроме того, взаимодействие Особого отдела с руководством региональных частей и местных подразделений делало его ключевой фигурой в обеспечении политической и военной лояльности. В сотрудничестве с ВЧК, а затем и НКВД, отдел контролировал расследование и преследование лиц, подозреваемых в сотрудничестве с иностранными разведками или вынашивании контрреволюционных взглядов. Одно из примечательных дел касалось допросов офицеров вооруженных сил, подозреваемых в заговоре переворота против советского руководства.

Еще одной областью, в которой Особый отдел оказал длительное влияние, была сфера обеспечения безопасности военных секретов и защиты высокопоставленных чиновников. Их внимание к безопасности военных и оборонных ведомств позволяло быстро выявлять потенциальные угрозы шпионажа, что часто приводило к оперативным действиям по их нейтрализации до того, как они успевали распространиться. Благодаря совместным усилиям различных ведомств эта работа позволила не допустить нарушения целостности вооруженных сил и безопасности национальной обороны.

Наследие Особого отдела отмечено его ключевой ролью в предотвращении организованных военных восстаний и непоколебимой бдительностью перед лицом как внутренних, так и внешних угроз советской власти. Его деятельность являлась важнейшим компонентом широкой системы контроля и власти, поддерживаемой правительством на протяжении первых и средних лет существования СССР. Своей работой различные отделы Особого отдела оставили неизгладимый след в советской истории.

Реорганизация КГБ и его последующее наследие

В 1954 году появился КГБ, который стал преемником прежних органов безопасности, таких как НКВД и ВЧК, и консолидировал власть под руководством советского государства. Реорганизация включала в себя объединение нескольких отделов, которые ранее были разделены между различными министерствами, в том числе военных и военно-морских подразделений. Эта структура была призвана централизовать контроль над военным и гражданским секторами разведки и контрразведки.

Военная интеграция и расширение роли КГБ

В первые годы становления КГБ ведомство активно занималось контрразведывательной деятельностью против предполагаемых угроз со стороны как внутренних, так и внешних сил. КГБ работал в координации с Министерством обороны и Генеральным штабом Советских Вооруженных Сил, особенно в военных вопросах и военно-морской разведке. Через военно-морские отделы и специальные силы, предназначенные для советского флота, КГБ играл важнейшую роль в военном планировании и обеспечении безопасности.

Наследие реорганизации КГБ осталось влиятельным и после распада Советского Союза. Даже после распада СССР бывшие сотрудники КГБ продолжали играть важную роль в государственных и военных делах. Многие методы контрразведки, разработанные в этот период, оказали влияние на современные службы безопасности в России и других постсоветских государствах. Структура и функционирование этих ведомств оказали неизгладимое влияние на механизмы сбора разведданных и государственного контроля на постсоветском пространстве.