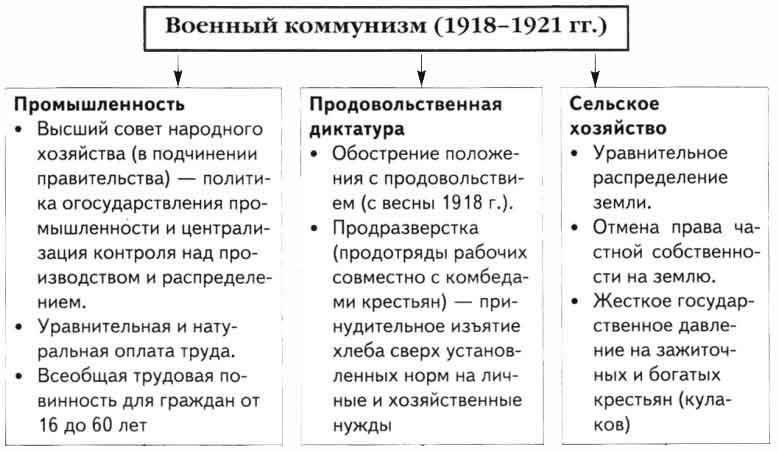

Укрепление власти большевиков после революции 1917 года ознаменовалось созданием централизованной власти, которая стремилась контролировать ключевые отрасли экономики и население. Особенно это проявилось в организации трудовой повинности, которая стала обязательной для всех граждан, с наказанием за невыполнение. В условиях, когда страна была охвачена гражданской войной, государству необходимо было обеспечить ресурсы для фронта и поддерживать социальный порядок. Внедрение системы принудительных работ было направлено на стимулирование промышленного производства и распределение рабочей силы между важнейшими отраслями, зачастую в тяжелых условиях.

В этот период система снабжения продовольствием также контролировалась в рамках более широкой политической программы. Правительство, проводя политику реквизиции зерна, взяло на себя контроль над сельскохозяйственным производством. Эта система была призвана обеспечить достаточное снабжение армии и городских центров, однако она часто вызывала широкое недовольство в сельских районах. Продовольственный кризис усиливался по мере того, как крестьяне сопротивлялись конфискации, что способствовало развалу местной экономики.

В ответ на внешние военные угрозы и внутреннее недовольство большевистское руководство усилило применение государственной власти во всех сферах управления. Последствия этих мер были далеко идущими, поскольку они привели к реструктуризации социальной системы, в которой традиционные формы местного управления были заменены централизованно назначаемыми чиновниками, ответственными за выполнение государственных мандатов. Эти события радикально изменили отношения между гражданами и правительством, сделав ставку на военные структуры и идеологическое принуждение.

Развивающееся управление ресурсами, особенно продовольствием, рабочей силой и политическим контролем, беспрецедентным образом определяло политику государства. Правовая база, поддерживавшая эту централизацию, была гибкой и зачастую жесткой, с небольшим количеством возможностей для обжалования или переговоров. Последствия этой фазы ощущались еще долго после прекращения активного конфликта, поскольку социальные и экономические сдвиги, вызванные этой политикой, оставили неизгладимый след в советском управлении.

Причины военного коммунизма: Социально-политические и экономические факторы

Введение политики принудительного труда и централизованного контроля над ресурсами в России было обусловлено множеством социально-политических и экономических факторов. Среди основных причин — крах прежней экономической структуры, необходимость консолидации власти, а также разрушение промышленного и сельскохозяйственного секторов, вызванное продолжающимся гражданским конфликтом.

Одним из существенных факторов стала растущая нестабильность после свержения прежней системы. Коммунистический режим стремился быстро восстановить общество, основанное на центральной власти, что требовало жесткого контроля над ресурсами и рабочей силой. Установление диктатуры пролетариата привело к политике, направленной на национализацию и ликвидацию частной собственности. Эти меры были предприняты для укрепления контроля над экономическим производством и населением, чтобы предотвратить возникновение сопротивления внутри страны.

В экономическом плане Гражданская война серьезно повлияла на производство. Военные нуждались в снабжении, что требовало централизованного контроля над товарами и услугами. Политика реквизиции зерна и других ресурсов у крестьян была направлена на поддержание мощи Красной армии. Однако это привело к тяжелым условиям жизни сельского населения и снижению сельскохозяйственного производства в результате политики принудительного труда и жестких требований.

В политическом плане действия режима были обусловлены стремлением сохранить власть перед лицом внутренних и внешних угроз. Такие меры, как национализация промышленности и введение государственной монополии на торговлю и распределение, были направлены на обеспечение контроля режима над экономической жизнью. Кроме того, быстрое внедрение таких мер, как милитаризация труда и ликвидация рынков, отражало необходимость централизации власти для обеспечения выживания революции.

В результате совокупность этих факторов — необходимость экономического выживания, создание сильной централизованной власти и суровые реалии гражданской войны — привела к формированию политики, которая стала известна своими тяжелыми последствиями. События этого периода ознаменовали собой фундаментальные изменения во взаимодействии правительства с рабочими и крестьянами, заложив основу для будущих реформ и изменений в управлении.

Основные направления политики и ключевые законодательные акты

Основные направления политики и ключевые законодательные акты, проведенные большевистским правительством в ходе гражданского конфликта, были направлены на обеспечение контроля над экономикой, централизацию власти и поддержку военных усилий. Эти меры были прямым ответом на сложные условия, в которых оказалась Советская Россия в годы внутренней борьбы, экономического коллапса и нехватки продовольствия.

Были приняты следующие ключевые меры:

- Национализация промышленности: начиная с 1918 года, ряд декретов разрешил национализацию всех основных отраслей промышленности, включая банки, транспорт и производство. Это было направлено на консолидацию экономической власти в руках центрального правительства.

- Реквизиция продовольствия: в ответ на растущий продовольственный кризис, особенно в городах, правительство ввело политику обязательной реквизиции продовольствия. Это позволило военным конфисковать зерно и другие запасы из сельских районов, что усилило напряженность между городским и сельским населением.

- Трудовая повинность и обязательные работы: декреты лета 1918 года предписывали введение принудительного труда для всех трудоспособных лиц, особенно в оборонном и производственном секторах. Правительство создавало трудовые бригады, чтобы заполнить пробелы, возникшие из-за нехватки добровольных работников.

- Красный террор и подавление оппозиции : Большевистское руководство взяло курс на репрессии, оправдывая их необходимостью борьбы с внутренними врагами. Осуществление «красного террора» в 1918 году ознаменовало начало масштабных политических чисток и арестов предполагаемых контрреволюционеров.

- Государственный контроль над сельским хозяйством: введение сельскохозяйственной политики, направленной на централизацию контроля над сельской экономикой. Она включала принудительное перераспределение земли и создание коллективных хозяйств.

- Законодательство о продовольствии и военных поставках: правительство приняло специальные документы, регулирующие распределение продовольствия и военные поставки. Эти документы определяли политику нормирования, определяя, как продовольствие и ресурсы распределялись между различными слоями населения.

Эти декреты и политика имели долгосрочные последствия для населения России, приведя к голоду, широкомасштабным репрессиям и дальнейшему укреплению власти большевиков. Однако они также отражали стремление правительства сохранить контроль над ситуацией, несмотря на серьезные проблемы, вызванные гражданским конфликтом и экономической нестабильностью.

Трудовая повинность: переход от добровольного к принудительному труду

В годы после революции переход от добровольного к принудительному труду стал ключевым элементом новой социально-экономической системы. Диктатура пролетариата, посредством введения трудовой повинности, стремилась перестроить рабочую силу для удовлетворения насущных потребностей народа, особенно в условиях войны и голода.

Введение принудительного труда

Первоначально труд представлялся как добровольный, особенно в первые месяцы советской власти. Однако по мере усиления гражданской войны необходимость в более организованном и упорядоченном труде стала очевидной. Политическое руководство осознало необходимость более эффективного использования рабочей силы для решения проблемы нехватки продовольствия и обеспечения военной готовности. К лету 1918 года начала формироваться концепция трудовой повинности, в которой все большее внимание уделялось обязательным работам в таких ключевых отраслях, как сельское хозяйство, промышленность и логистика.

Ключевые меры и документы

Одной из главных причин этого сдвига стал нарастающий продовольственный кризис, требовавший создания эффективных систем производства и распределения. Совет народных комиссаров издавал различные документы, закрепляющие обязанность трудиться. В 1919 году были приняты первые декреты о трудовой повинности, заложившие основу для создания центральных управленческих структур, контролирующих эту деятельность. Труд перестал быть факультативным, а стал юридической обязанностью, за невыполнение которой полагалось наказание в виде тюремного заключения.

Эти правила отражали переход к более авторитарной системе, в которой политическая власть укреплялась за счет контроля над экономическими ресурсами. Этот новый порядок соответствовал более широким целям социализма, где потребности государства превалировали над индивидуальными свободами. Труд рассматривался как долг перед обществом и государством, необходимый для выживания нового режима.

Создание особых трудовых коллективов стало отражением этого сдвига, поскольку власти мобилизовали рабочих для выполнения важнейших задач. Людей распределяли на сельскохозяйственные поля, фабрики и инфраструктурные проекты в зависимости от потребностей, определяемых государством. Такая система обеспечивала большую эффективность, но в то же время приводила к напряженности, поскольку принудительный характер труда вызывал недовольство многих рабочих.

Продовольственная диктатура: Регулирование сельского хозяйства и нормирование

Структура сельского хозяйства при большевистском режиме была направлена на тотальный контроль над производством и распределением продовольствия. Система диктовала строгие правила сбора урожая, реквизиции и распределения продовольствия, затрагивая как городское, так и сельское население. Главной целью было обеспечить контроль советских властей над ресурсами, которые затем перераспределялись в соответствии с политической необходимостью и трудовыми вкладами.

В летние месяцы сельскохозяйственное производство подвергалось жесткому государственному вмешательству. Колхозам предписывалось сдавать государственным органам определенную квоту урожая. Эти поставки обеспечивались милицией и, при необходимости, армией. Невыполнение квоты часто приводило к суровому наказанию, вплоть до принудительных работ или расстрела. Документы этого периода свидетельствуют о последовательной схеме эксплуатации, когда крестьяне были вынуждены отказаться не только от большей части урожая, но и от права распоряжаться землей.

Суть продовольственного регулирования заключалась в концепции принудительного труда — граждане должны были работать на государство, в том числе и жители сельской местности, не имевшие непосредственного отношения к сельскохозяйственному производству. Эта система подкреплялась документами, определяющими обязанности работников и наказания за их невыполнение. Государство также определяло масштабы распределения продовольствия, что привело к повсеместному дефициту в несельских районах. Политической целью было не просто обеспечить выживание, а внедрить систему, при которой каждый элемент населения был бы связан трудовыми обязательствами, установленными государством.

Еще одним ключевым аспектом государственного контроля над продовольственными ресурсами в этот период стало нормирование. Продовольственные карточки выдавались рабочим в зависимости от их роли и политического статуса. Такая система привела к неравенству в распределении продовольствия: предпочтение отдавалось тем, кто считался важным для государственного аппарата, в то время как работники менее важных секторов часто получали минимальные продукты. Политические последствия распределения продовольствия были очень серьезными: те, кто сопротивлялся правилам, сталкивались с правовыми последствиями, в то время как те, кто поддерживал режим, часто получали привилегии в виде дополнительных пайков или лучшего доступа к снабжению.

Документы того времени свидетельствуют о строгой иерархии нормирования и последствиях, которым подвергались не подчиняющиеся граждане. Введение такой политики привело к значительным трудностям для населения, особенно в сельских регионах. Хотя эта система была призвана обеспечить стабильность и сохранить контроль над рабочей силой, в конечном итоге она привела к снижению производительности сельского хозяйства и повсеместному голоду. Все последствия этих мер были понятны не сразу, но в ретроспективе нагрузка на экономику и моральное состояние населения были неоспоримы. Политические документы свидетельствуют о том, что режим рассматривал эти жертвы как необходимые для достижения своих более широких целей, даже в ущерб общему благосостоянию населения.

Государственная структура и контроль в гражданском конфликте

Этому способствовало распространение военных советов, которые осуществляли юрисдикцию над местными органами власти и управления. Росло значение военного командования, гражданские структуры подчинялись военным нуждам. Эта политика была неотъемлемой частью стабилизации экономики и обеспечения военных целей.

Одним из важных аспектов стало создание политики «военного коммунизма», которая требовала всеобщей мобилизации рабочей силы и военной службы. В ответ на постоянный дефицит и нужды фронта правительство провело реквизицию зерна в сельской местности, что вызвало массовые беспорядки. Последствия этой стратегии глубоко ощущались как в городах, так и в сельской местности, где она привела к сокращению сельскохозяйственного производства и падению морального духа рабочих и крестьян.

По мере развития конфликта последствия этих действий становились все более очевидными. Эта политика, хотя и была необходима для выживания, оказала долгосрочное влияние на советское общество, вызвав идеологические сдвиги и изменив отношения между правительством и его гражданами. Баланс между военными приоритетами и экономической стабильностью оставался постоянной проблемой на протяжении всех этих лет.

Влияние военного коммунизма на промышленный и сельскохозяйственный секторы

Промышленность подвергалась жесткому государственному вмешательству. Большая часть производства была перенаправлена на военные нужды, приоритет отдавался военным потребностям, а не гражданским товарам. Такая политика привела к резкому снижению спроса на потребительские товары, поскольку ресурсы перераспределялись на поддержку продолжающегося конфликта. Фабрики работали под постоянным давлением, чтобы удовлетворить требования государства, не оставляя места для инноваций и повышения эффективности. Труд часто был принудительным, рабочие находились в тяжелых условиях и не соблюдали трудовые права. Результатом стало снижение общего объема промышленного производства и плохие условия труда, что способствовало широкому распространению недовольства среди рабочих.

Сельское хозяйство также сильно пострадало от политических решений того периода. Реквизиция зерна и принудительное перераспределение продовольственных запасов привели к развалу сельскохозяйственного рынка. Крестьяне были вынуждены отдавать государству значительную часть урожая, оставляя малое количество для личного потребления или продажи. Это привело к повсеместной нехватке продовольствия и последующему голоду. Сельскохозяйственный сектор боролся с неэффективностью, низким моральным духом и отсутствием стимулов, поскольку многие работники были либо призваны в армию, либо подвергались суровому наказанию за невыполнение производственных норм. Эти меры усугубили и без того хрупкую систему продовольственной безопасности, усугубив последствия гражданского конфликта.

Последствия этой политики были очень серьезными, они привели к краху многих отраслей и усугубили тяжелое положение населения. Насильственная коллективизация и реквизиция привели к разрушению экономики, оказав долгосрочное воздействие как на промышленный, так и на сельскохозяйственный ландшафт.

Конец военного коммунизма: Переход к новой экономической политике

Переход от системы военного правления и централизованного контроля к новой экономической политике (НЭП) стал прямым ответом на трудности, с которыми столкнулась Советская Россия в ходе гражданской войны. Причины этого перехода коренились в неэффективности военной экономики, которая была введена в период разгара Гражданской войны в России. К лету 1921 года жесткие меры военного коммунизма, включая национализацию и реквизицию зерна, привели к повсеместному голоду, беспорядкам и экономическому коллапсу. Жесткая централизация и диктаторский контроль создали напряженную обстановку, которая препятствовала восстановлению экономики.

Основными причинами отказа от жесткого военного коммунизма стали крах сельскохозяйственного производства и рост недовольства среди крестьянства. Политика реквизиций привела к развалу сельскохозяйственного производства, поскольку крестьяне не желали производить излишки зерна, когда его насильно забирали. Кроме того, неспособность системы стимулировать промышленность привела к дефициту товаров первой необходимости, что ослабило советскую власть. Политические последствия такой ситуации были очень серьезными, что заставило правительство принять новый подход к восстановлению экономики.

Последствия переходного периода

Введение НЭПа в 1921 году ознаменовало собой радикальный сдвиг в политике. В рамках новой политики правительство разрешило частную торговлю, мелкую частную собственность и частичный возврат к рыночным механизмам. Эти изменения значительно облегчили нехватку продовольствия и оживили промышленность. Не отказываясь полностью от социалистических рамок, Новая экономическая политика обеспечила гибкость, необходимую для стабилизации страны и ее выживания. Этот переход также ознаменовал конец централизованного диктаторского управления экономикой, заменив его смешанной экономикой, включающей как государственный контроль, так и частное предпринимательство.

Переход не обошелся без последствий. Внедрение рыночных реформ привело к росту неравенства, а в Коммунистической партии велись внутренние дебаты о степени допустимости капитализма в системе. Несмотря на это, новая экономическая политика сыграла решающую роль в стабилизации советского государства, привела к восстановлению сельского хозяйства, росту промышленного производства и созданию более устойчивой экономической структуры на будущее.

В годы конфликтов и потрясений политика правительства формировалась под влиянием обстоятельств войны и внутренних раздоров. Создание новых правил трудового законодательства и централизованный контроль над экономикой стали реакцией на продолжающуюся гражданскую войну. Последствия этих мер, направленных на укрепление власти, привели к масштабным изменениям в структуре государства, затронувшим как политическую, так и социальную жизнь.

Основными причинами формирования такой политики была необходимость обеспечить ресурсы для армии и сохранить контроль над населением, раздираемым конфликтами. Трудовой кодекс, как один из ключевых документов, был направлен на обеспечение строгой дисциплины на заводах и фермах, превращая трудовые отношения в инструмент выживания во враждебном окружении. Эти документы заложили основу для новой формы экономической организации, основанной на государственных директивах и потребностях военного времени.

Хотя последствия этой политики должны были стабилизировать экономику, результаты оказались неоднозначными. С одной стороны, централизация ресурсов позволила государству продолжить борьбу с различными противниками. С другой стороны, она привела к серьезному дефициту, повсеместным лишениям и недовольству рабочих. Суровые условия, навязанные новыми правилами, включая принудительный труд и реквизицию товаров, способствовали росту недовольства, которое стало причиной новых социальных волнений в последующие годы после войны.

Политические последствия были не менее значительными. Сдвиг в сторону милитаризации общества и экономики, когда военные заняли ключевые государственные посты, ознаменовал собой радикальное изменение прежних структур. Этот период заложил основу для политики, которая впоследствии определила Советский Союз, создав централизованное, авторитарное государство, движимое требованиями выживания в период кризиса.

В заключение следует отметить, что документы и политика, принятые в эти годы, были не просто реакцией на сиюминутные потребности, но и определяли будущее государства. Их долгосрочные последствия, как положительные, так и отрицательные, ощущались и в годы после окончания гражданской войны, продолжая влиять на политический ландшафт советского государства на протяжении десятилетий.

Основные меры и политика, реализованные во время Гражданской войны

В период гражданского конфликта правящие органы предпринимали конкретные действия для управления ресурсами и сохранения контроля над населением. Политические лидеры проводили политику, направленную на централизацию власти и подавление любой оппозиции. Эти меры включали в себя значительные изменения в экономической практике, военных обязательствах и общественных структурах. Вот ключевые аспекты этих мер:

Военная повинность: Население было вынуждено проходить обязательную службу, которая затрагивала как мужчин, так и женщин. Призыв сыграл важнейшую роль в организации вооруженных сил для защиты новообразованного государства и подавления сопротивления.

- Реквизиция зерна: Местным властям было поручено собирать продовольствие в сельской местности. Эта мера была направлена на поддержку городского населения и армии, однако в некоторых регионах она привела к массовому недовольству и голоду.

- Централизованный контроль над промышленностью: Создание государственных заводов и централизация производства означали, что рабочих часто заставляли выполнять конкретную работу, независимо от уровня их квалификации. Результатом стали неэффективность и снижение объемов производства.

- Суровое наказание за инакомыслие: Политическое руководство налагало суровые наказания на всех, кто был уличен в противостоянии режиму. Часто это включало тюремное заключение, принудительные работы или казнь, обеспечивая подчинение через страх.

- Подавление крестьянских восстаний: Крестьянские восстания против политики реквизиций жестоко подавлялись военными, что часто приводило к жестоким последствиям для сельского населения.

- Экономические последствия политики правительства

Проводимая политика имела долгосрочные последствия для экономики и повседневной жизни граждан. Насильственная коллективизация сельского хозяйства и национализация промышленности нарушили сложившиеся экономические устои.

Гиперинфляция: Девальвация валюты стала прямым результатом попыток правительства финансировать армию и покрыть расходы на войну. Крах денежной системы привел к повальной бедности.

- Нехватка продовольствия: Несмотря на усилия по централизации сельскохозяйственного производства, из-за принудительных сборов зерна и отсутствия эффективных распределительных сетей сохранялся дефицит продовольствия.

- Снижение промышленного производства: Национализация привела к бесхозяйственному управлению заводами, что привело к значительному сокращению производства товаров, способствуя экономическому застою.

- Социальные последствия политических мер

Жесткая политика имела значительные социальные последствия, влияя на повседневную жизнь граждан в различных слоях общества.

Борьба социальных классов: Контроль правительства над производством и распределением создал разрыв между власть имущими и рабочими, что привело к еще большему недовольству населения.

- Изгнание и принудительная миграция: Многие люди были насильственно переселены по политическим причинам или из-за экономических трудностей, а в некоторых регионах были перемещены целые общины.

- Потеря личных свобод: Граждане столкнулись с резким ограничением своих передвижений и деятельности. Политическая слежка и осведомители стали обычным явлением, причем наказанию подвергались даже незначительные проступки против государства.

- Последствия для политического управления

Политическая структура в это время формировалась под влиянием необходимости обеспечения власти и поддержания военного контроля. Ключевые элементы управления включали в себя:

Централизация власти: Власть была сосредоточена в руках небольшой группы лидеров, которые принимали важнейшие решения, не советуясь с широкими слоями общества. Отсутствие демократических процессов привело к всеобщему недовольству.

- Навязывание идеологии: Государство стремилось навязать единую политическую идеологию, подавляя альтернативные точки зрения и устраняя любую оппозицию господствующей доктрине.

- Диктаторский режим: Руководство приняло диктаторский режим, используя тактику принуждения для подавления инакомыслия. Это привело к периоду, отмеченному произвольными решениями и отсутствием контроля над правящей властью.

- Последствия для послевоенного общества

Результаты политики, проводившейся в этот бурный период, оставили неизгладимый след в обществе, сформировавшемся после конфликта. Действия правительства имели глубокие последствия, которые определили будущее направление развития государства.

Социальная дезинтеграция: Социальная ткань была сильно разрушена из-за гибели людей, перемещения общин и подавления личных свобод.