Еще один малоизвестный аспект — роль советской артиллерии, которая сыграла важнейшую роль в формировании сражений на Восточном фронте. В то время как танки часто занимают центральное место в народной памяти, именно артиллерия неизменно переламывала ход ключевых сражений. Разработка и развертывание мощных артиллерийских систем помогли советским войскам одержать важнейшие победы на протяжении всего конфликта.

В послевоенный период развитие военных технологий привело к значительному изменению роли солдат. Внедрение нового оружия и техники в 1950-х годах потребовало совершенно новой формы обучения и дисциплины в рядах. Эти изменения были вызваны политической необходимостью сохранить значительное преимущество над силами НАТО.

Возможно, наиболее удивительным является тот факт, что структура Красной армии включала в себя не только профессиональных солдат. Призыв в армию создал разнообразный и уникальный состав гражданских лиц, многие из которых не имели военного опыта. Эти люди, прошедшие обучение, стали неотъемлемой частью войск, готовых к мобилизации в военное время.

Уникальная структура советской предвоенной армии

В 1940 году Красная армия СССР претерпела значительные преобразования для подготовки к возможным конфликтам. Одним из наиболее заметных аспектов стало введение расширенной системы подготовки и мобилизации войск. Все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет подлежали обязательной службе. Эта инициатива привела к созданию организованной структуры, направленной на укрепление вооруженных сил.

Призыв и военная служба

В конце 1930-х годов процесс призыва в армию был упорядочен, поскольку страна стремилась укрепить свою обороноспособность. Молодые люди призывались на два года службы, но их также могли отобрать на более длительный срок, исходя из конкретных потребностей, например, для подготовки артиллерии или военных подразделений, требующих специальных навыков. В 1939 году обязательная служба была дополнена расширением воинских рядов и вспомогательного персонала, что привело к созданию сложной структуры, состоящей из резервистов, фронтовиков и вспомогательных войск.

Роль нетрадиционных подразделений

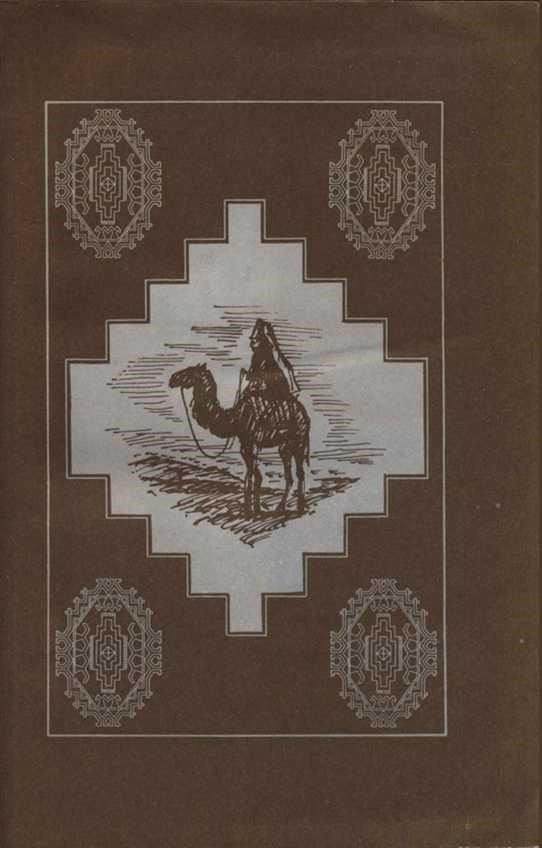

Среди множества военных элементов неожиданным стало использование верблюдов в определенных регионах для логистических и транспортных целей. Из-за обширности советских территорий, особенно в Центральной Азии, эти животные играли жизненно важную роль в транспортировке грузов и войск. Кроме того, в некоторых регионах в военных операциях даже использовались специализированные верблюжьи подразделения. Такая нестандартная практика отражала разнообразие географии и стратегические потребности военного аппарата СССР.

Еще одним важным фактором роста армии стало создание артиллерийских подразделений. Эти силы стратегически размещались по всей территории страны, обеспечивая готовность обороны страны к любым потенциальным угрозам. Артиллерийские дивизии армии состояли из крупных и мобильных подразделений, способных защищать ключевые регионы, особенно в период 1939-1941 годов, когда усилилась напряженность в отношениях с соседними государствами.

К 1940 году эта система обеспечивала надежную оборону страны, сочетая в себе как современное вооружение, так и логистическую изобретательность. Объединение разнородных сил и специализированной техники оказалось решающей стратегией в годы, предшествовавшие Второй мировой войне.

Роль женщин в советской армии перед Второй мировой войной

В годы, предшествовавшие войне, женщины играли важнейшую роль в военной структуре СССР. В 1920 году, во время Гражданской войны в России, женщинам было официально разрешено служить в военных частях, что ознаменовало собой отход от прежней политики, исключавшей их участие в активных боевых действиях. К 1939 году, когда страна готовилась к потенциальному конфликту, женщины уже добились значительных успехов в различных видах вооруженных сил.

Участие в боевых и вспомогательных подразделениях

Хотя это еще не стало широко распространенной практикой, к концу 1930-х годов было сформировано несколько женских батальонов. Эти подразделения были ориентированы в основном на вспомогательные функции, такие как связь, медицинская помощь и логистика. Женщин также обучали управлению зенитной артиллерией и радиооборудованием, хотя они редко участвовали в боевых действиях. Военные признали их ценность в поддержании оперативной эффективности за кулисами.

Обучение и вербовка

В этот период советское правительство начало поощрять женщин к работе на должностях, традиционно предназначенных для мужчин. В 1939 году в рамках «всесоюзного» призыва, направленного на пополнение рядов растущей армии, были созданы специальные учебные заведения для женщин-солдат, включавшие курсы по оказанию первой помощи, артиллерии и военной связи. Этот шаг заложил основу для более масштабного привлечения женщин к военной службе во время Второй мировой войны.

К моменту начала войны в 1941 году многие из этих первых женщин-солдат уже были хорошо подготовлены и готовы к более значимым функциям. Они доказали свою способность выполнять вспомогательные задачи, а их последующее включение в состав боевых частей способствовало укреплению мощи вооруженных сил СССР в годы войны.

Нетрадиционное использование кавалерии в первые годы

На ранних этапах становления Красной армии кавалерийские части играли ключевую роль даже после повсеместного внедрения механизированных войск. До 1930-х годов лошади по-прежнему были неотъемлемой частью военной стратегии, и применение кавалерии не ограничивалось разведкой или фланговыми маневрами. Вместо этого они использовались для прямых атак, особенно в регионах, где рельеф местности ограничивал подвижность бронетехники. Полагаться на лошадей продолжали, несмотря на появление артиллерии и танков, что отражает стратегическое решение, обусловленное обстоятельствами того времени.

Одним из самых необычных аспектов этого периода было продолжение использования верблюдов в некоторых регионах, особенно в Центральной Азии. СССР развернул верблюжьи подразделения, известные своей способностью преодолевать засушливые пустынные местности, где традиционная кавалерия испытывала трудности. Эти верблюды сыграли важную роль в поддержании логистических маршрутов и даже в поддержке артиллерийских подразделений в первые дни конфликта.

Хотя роль кавалерии уменьшилась с развитием современных военных технологий, воспоминания тех, кто служил в этих подразделениях, до сих пор живы. Многие вспоминают, как кавалерия служила важнейшим звеном в поддержании связи и перемещении грузов по труднопроходимой местности задолго до того, как механизированные войска взяли все под свой контроль. На фотографиях ранних парадов Красной армии можно увидеть лошадей рядом с грузовиками и танками, что символизирует переходный период в оборонной стратегии страны.

Ко времени Великой Отечественной войны кавалерия была в основном сведена к церемониальным обязанностям, но ее наследие как ключевого компонента операций Красной армии в годы ее становления остается интригующей главой в истории военной эволюции СССР.

Методы обучения: как советские солдаты готовились к бою

В годы холодной войны подготовка солдат в СССР была строгой и требовательной. В 1941 году были созданы специализированные программы обучения новобранцев, направленные на быструю подготовку их к боевым действиям. Система была ориентирована не только на физическую подготовку, но и на воспитание глубокого чувства дисциплины и верности государству. Новобранцы проходили интенсивные тренировки, включавшие в себя стрельбу, физическую подготовку и тактические упражнения. Тренировки часто включали в себя моделирование боевых сценариев, обеспечивая готовность солдат к бою еще до того, как они столкнутся с реальными военными условиями.

В 1960-х годах военные внедрили передовые методы в артиллерийскую и танковую подготовку. Молодых новобранцев учили управлять сложной техникой, в том числе артиллерией и танками, что требовало точности и координации. Военные эксперты, такие как сотрудники ИТАР-ТАСС, делали снимки этих учений, на которых были запечатлены солдаты во время боевых стрельб. Эти фотографии стали культовыми, иллюстрируя техническую и строгую природу советских методов обучения.

В системе также делался упор на коллективную командную работу, солдаты учились действовать как единое целое, а не индивидуально. Такой подход проявился в подготовке артиллерийских подразделений, где солдаты отрабатывали заряжание, прицеливание и стрельбу из орудий в идеальной синхронности. Армия считала, что успех боевых операций зависит не только от индивидуальных навыков, но и от силы подразделения в целом. Это было жизненно важно для обеспечения эффективности стратегических операций в военное время.

Еще одной отличительной чертой советской подготовки было использование «нетрадиционных» методов обучения. От новобранцев требовалось переносить экстремальные погодные условия, причем зимние тренировки при низких температурах были стандартными для многих новобранцев. Кроме того, в армии иногда использовали живых животных, в том числе верблюдов, для определенных учебных сценариев, особенно в пустынных районах, обучая солдат выживать и ориентироваться в сложной обстановке. Интенсивная подготовка была направлена на то, чтобы солдаты могли справиться с любой ситуацией, которая может возникнуть во время боевых действий, от сильного холода до жары пустыни.

История военной службы в СССР была отмечена сильным чувством долга и национальной гордости, и это прививалось каждому солдату с первых дней обучения. Фотографии и личные рассказы ветеранов часто описывают, что трудности начальной подготовки считались решающими для развития стойкости. Для многих этот ранний опыт определил всю их военную службу, определил их роль в защите советского государства и его интересов.

Влияние коммунистической идеологии на военное руководство

В СССР основные принципы коммунистической идеологии глубоко сформировали военную структуру, руководство и оперативные методы. Коммунистическая партия играла ключевую роль в назначении командиров, обеспечивая соответствие руководства не только военному опыту, но и идеалам государства. Лояльность партии часто считалась более важной, чем реальная военная компетентность, особенно в первые годы после революции.

Политическое влияние партии привело к уникальной форме руководства в армии. Высшие чины часто отбирались на основе их идеологической приверженности, а не тактических знаний или опыта ведения войны. Это создало особый тип руководства, в котором основное внимание уделялось не только стратегии ведения боя, но и преданности делу и политическим директивам государства. Многие командиры также занимались чисткой своих рядов, чтобы устранить предполагаемые политические угрозы, особенно в сталинскую эпоху, когда политическая надежность была приоритетнее военных качеств.

На ряд ключевых решений, принятых военными руководителями, повлияли коммунистические убеждения, даже во время крупных конфликтов. Концепция «военного коллективизма» подчеркивала единство и общую ответственность, но в то же время служила инструментом для сохранения контроля над направлением военных действий. Идеологические рамки также влияли на отношение к призывникам и на то, как солдаты рассматривали свою роль в более широкой миссии государства.

Преданность партии превыше военного опытаЧастые чистки в рядах армииРуководство формировалось скорее по идеологическим, чем по тактическим соображениямВоенный коллективизм как инструмент единства и контроляВ 1930-е годы организационная структура армии претерпела значительные изменения. На ключевые военные должности были назначены члены партии, в том числе те, кто не имел достаточного опыта ведения боевых действий. Это решение было продиктовано убеждением, что политическая идеология может заменить традиционную военную подготовку. Результаты этой системы были неоднозначными: некоторые из этих лидеров оказались успешными, в то время как другие привели армию к сокрушительным поражениям. Последствия идеологического перебора в военном руководстве стали очевидны в критические моменты Великой Отечественной войны.

Влияние коммунистической партии на военное руководство повлияло на отношение солдат и офицеров к своей службе. От армейских подразделений ожидали воплощения идеалов социализма, и грань между воинским долгом и политической обязанностью часто размывалась. Такое сочетание идеологии и военной службы наложило свой отпечаток на все поколения солдат, от самых молодых призывников до высших генералов. На исторических фотографиях того времени солдаты часто с гордостью носят форму Красной армии, символизирующую их преданность как военному делу, так и великой идее коммунизма.

- Однако к 1970-м годам влияние коммунистической идеологии на военное руководство стало ослабевать. Отчасти это было связано с усложнением современной войны и растущим признанием того, что для достижения военного успеха необходимы практические, тактические и технологические знания. Тем не менее идеологическое влияние оставалось неотъемлемой частью военной культуры, влияя на все — от набора в армию до военной доктрины.

- Широкое использование пропаганды для вербовки в Красной армии

- В 1941 году Красная армия активизировала работу по призыву гражданских лиц, особенно в связи с растущей угрозой со стороны нацистских войск. Правительство использовало различные методы, включая средства массовой информации и плакаты, чтобы призвать молодых людей в армию. Эти кампании были стратегически разработаны таким образом, чтобы взывать к чувству патриотизма и долга, представляя военную службу как честь и необходимость для выживания СССР.

- Методы вербовки и пропагандыОдним из ключевых элементов этих усилий было повсеместное распространение плакатов и брошюр. На многих из них изображались бравые солдаты, часто в героических позах, подчеркивая силу и единство.

Фотографии государственного информационного агентства ИТАР-ТАСС использовались в газетах и журналах для прославления военной службы. На них часто изображались солдаты в действии, символизирующие мужество и стойкость.

Официальные издания также подчеркивали мощь артиллерии и механизированных дивизий, которые считались решающими для победы в войне.

В публичных выступлениях высокопоставленных чиновников и ветеранов войны рассказывались личные истории и воспоминания, побуждая молодых людей вступать в ряды вооруженных сил.

Роль всесоюзной воинской повинности и службы

Начиная с 1941 года система всесоюзной воинской повинности, существовавшая уже несколько лет, была адаптирована к потребностям военного времени. Правительство усилило работу по призыву не только опытных солдат, но и необученных гражданских лиц.

К 1943 году армия была ориентирована не только на новобранцев, но и на поддержание морального духа. Министерство обороны использовало радиопередачи об успехах Красной армии, укрепляя идею неизбежной победы.

- Среди солдат были сообщения о специальных подразделениях, которые использовали верблюдов, известных своей эффективностью в пустынной местности, хотя это было редким явлением в крупных войсках.

- Вербовка и пропаганда сыграли центральную роль в успехе советских военных действий. Эти кампании создавали чувство единства, приверженности и срочности, что побудило миллионы мужчин пойти на военную службу, обеспечив мощь Красной армии до конца войны. О многих из этих кампаний до сих пор помнят благодаря фотографиям, письменным свидетельствам и даже созданию памятников, прославляющих самопожертвование тех, кто служил в годы войны.

- Секретные технологии, разработанные советскими военными до 1941 года

- В годы, предшествовавшие 1941 году, СССР активно занимался разработкой передовых военных технологий, которые держались в секрете как от иностранных разведок, так и от собственных граждан. Многие из этих инноваций заложили основу для силы и стойкости советских войск во время Второй мировой войны.

Одной из значимых разработок стало создание серии экспериментальных бронемашин. Советский Союз опередил свое время в разработке прототипов танков, проекты которых появились еще в 1930-х годах. Т-34, ставший впоследствии культовым, был создан в ходе этих ранних испытаний и оказал влияние на танковую стратегию во всем мире. Кроме того, советские военные инженеры работали над модификациями артиллерийских орудий, чтобы повысить их огневую мощь и мобильность. Эти инновации позволили советским вооруженным силам развернуть высокоэффективные артиллерийские подразделения на огромных территориях.

- В 1930-х годах начались секретные исследования в области авиационных технологий. В СССР разрабатывались новейшие самолеты, в том числе скоростные бомбардировщики, которые держались в секрете из-за их потенциальной роли в случае войны. Эти самолеты были способны нести тяжелую полезную нагрузку и обладали передовыми навигационными системами. Некоторые самолеты, особенно на ранних стадиях, даже были спроектированы таким образом, чтобы их можно было использовать в экстремальных погодных условиях, что оказалось бы полезным в условиях суровых зим Восточной Европы.

- Военные исследования распространялись и на специализированные технологии обучения и мобилизации войск. Красная армия внедрила методы быстрого развертывания, которые были направлены не только на логистику, но и на психологическую готовность солдат. Были разработаны секретные методики обучения, включая симуляцию боевых действий и психологическое закаливание, которые готовили новобранцев к стрессу в бою.

- Другим менее известным направлением развития была область связи и сбора разведывательной информации. До 1941 года в СССР были разработаны системы перехвата вражеских передач и обеспечения безопасности линий связи. Радиоаппаратура и криптографические устройства проходили интенсивные испытания, благодаря чему советские войска могли координировать и проводить сложные военные операции с большей эффективностью, чем многие их противники.

В следующей таблице приведены некоторые из ключевых технологий и инноваций, разработанных военными исследователями СССР до начала Второй мировой войны: