Быстрая мобилизация ресурсов и создание новой правовой базы были необходимы для поддержания порядка и обеспечения эффективного управления в экстремальных условиях войны. Механизм государства был перестроен под непосредственным влиянием военных требований, с четкой ориентацией на поддержку военных действий. Этот сдвиг оказал глубокое влияние на деятельность органов управления, в корне изменив роль закона и государственной власти в этот период.

Под руководством главы правительства были приняты законодательные изменения, направленные на приведение функционирования военных структур в соответствие с более широкими целями национальной обороны. Развивались правовые нормы, обеспечивающие необходимые инструменты как для военной мобилизации, так и для жесткой регламентации гражданской жизни. Сочетание военных приказов и государственного законодательства создало беспрецедентную систему управления экономикой военного времени, рабочей силой и соблюдением законов гражданами.

Ключевые механизмы контроля были глубоко встроены в правовую инфраструктуру, что отражало нацеленность государства на создание нового военного порядка. Эти механизмы были призваны не только обеспечить бесперебойное поступление ресурсов, но и поддерживать общественный порядок в крайне нестабильных условиях. Правовые институты, формировавшиеся теперь в первую очередь под влиянием императивов военного времени, оказались ключевыми в исполнении директив главы государства.

К 1943 году масштаб правовых изменений стал значительным: целые отрасли экономики и трудовые ресурсы были реорганизованы в соответствии с требованиями военной машины. Участие государства в решении правовых вопросов распространялось практически на все сферы жизни, а мобилизационные мероприятия стали одним из ключевых направлений. Эта эпоха стала свидетелем сочетания военной необходимости и правового процесса, что определило как эволюцию правовой базы, так и действия органов управления.

Эволюция законодательства в условиях войны

По мере усиления конфликта вводились новые правила, чтобы адаптировать правовую базу к насущным потребностям мобилизации и управления в военное время. Правовая система под руководством правительства стала важнейшим инструментом поддержания порядка и эффективности в период кризиса. Основной целью этих законодательных изменений было обеспечение бесперебойного функционирования как военного, так и гражданского секторов при обеспечении обороноспособности государства.

В этот период законодательство часто перестраивалось с учетом приоритетов национальной обороны. Законодательные органы, включая правительственные учреждения, ответственные за законотворчество, сыграли важнейшую роль в принятии законов, обеспечивающих быструю мобилизацию ресурсов и персонала. Законы, касающиеся военной службы, гражданского труда и деятельности оборонной промышленности, часто изменялись, чтобы адаптироваться к меняющемуся характеру конфликта. Эти изменения были направлены на укрепление способности государства контролировать производство, регулировать транспорт и поддерживать дисциплину среди населения.

Одним из ключевых направлений преобразований стало использование военных трибуналов и чрезвычайных правовых мер для обеспечения порядка и наказания за действия, которые рассматривались как наносящие ущерб военным действиям государства. Глава правовой системы стал играть важную роль в руководстве действиями военных трибуналов, которые действовали в соответствии с особыми правилами военного времени. Эти правовые действия были направлены не только на поддержание мира, но и служили инструментом регулирования поведения и предотвращения любых действий, которые могли бы подорвать военные действия.

По мере развития ситуации на фронтах менялась и законодательная база, часто в ответ на насущные потребности. Например, часто пересматривались законы, касающиеся распределения продовольствия и ресурсов, устанавливались новые правила распределения рабочей силы. Эти меры обеспечивали участие всех слоев общества в военных действиях и предотвращали растрату ресурсов в кризисное время. Законы о мобилизации периодически корректировались с учетом меняющегося характера военных действий и требований, предъявляемых к нации.

На протяжении всего конфликта правовые институты находились под сильным влиянием неотложных военных нужд, и политика отражала эту неотложность. Эволюция законодательства в этот период подчеркивает важность юридической гибкости во время чрезвычайных ситуаций, когда способность оперативно принимать и исполнять законы может напрямую повлиять на успех военных действий и стабильность государства.

Влияние войны на структуру государственных институтов

Мобилизация ресурсов и военные действия оказали глубокое влияние на структуру и деятельность государственных институтов. В условиях интенсивных военных действий было необходимо упорядочить эффективность управления и правоприменения. Смена приоритетов потребовала создания новых органов, отвечающих за поддержание порядка и контроль над экономикой, что потребовало внесения изменений в существующие структуры. Эти меры были особенно важны для обеспечения оперативного исполнения важнейших государственных решений.

К основным областям, в которых государственные институты претерпели значительные изменения в этот период, относятся:

- Централизация власти: Роль главы правительства стала первостепенной, консолидировав власть в руках исполнительной власти. Законодательные органы часто отодвигались на второй план в пользу прямых указов, что снижало сложность процессов принятия решений. Такая централизация позволяла быстрее реагировать на динамичные военные и экономические условия того времени.

- Влияние военных: ключевые военные фигуры были интегрированы в политические структуры, либо через назначение, либо через прямое участие в правительственных органах. Эта эволюция отражала растущую важность военных потребностей в формировании законодательных и исполнительных действий, особенно в области обороны, управления ресурсами и национальной безопасности.

- Корректировка законодательства: Война потребовала переоценки правовой базы. Существующие законы были пересмотрены или временно приостановлены, чтобы облегчить быструю мобилизацию и повысить эффективность работы в военное время. Для управления трудом, производством и военным призывом вводились новые правила, часто в обход традиционных законодательных процедур.

- Административная экспансия: создание новых государственных институтов, таких как те, что занимались оборонным производством и экономикой военного времени, стало прямым следствием давления, оказанного конфликтом. Эти органы сыграли важнейшую роль в обеспечении притока ресурсов в армию и поддержании морального духа гражданского населения в суровых условиях.

Эти изменения демонстрируют, как в ответ на давление мобилизации и военного участия государственные институты эволюционировали для решения уникальных задач управления в военное время. Последствия этих изменений ощущались не только в плане внутренней организации, но и в том, как государственная власть осуществлялась среди населения.

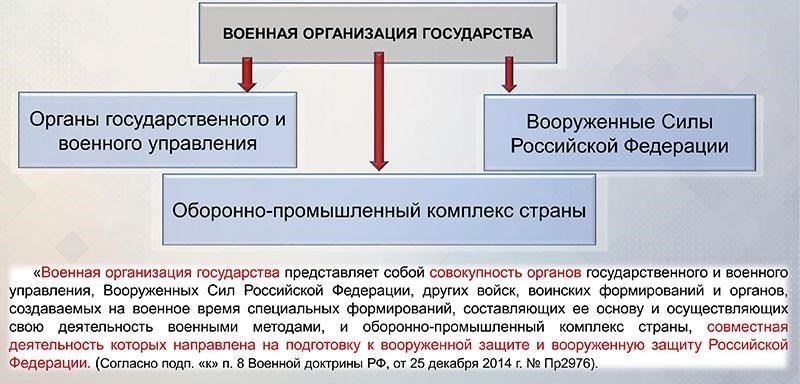

Правовая основа военной мобилизации в СССР

Правовое регулирование военной мобилизации в СССР было закреплено рядом правительственных актов, которые обеспечивали необходимый инструмент для подготовки и развертывания вооруженных сил государства. Основу правовой базы составляли законодательные акты, которые обеспечивали соблюдение в процессе мобилизации конкретных военных и гражданских норм. По мере эскалации конфликта происходили существенные изменения в структуре и порядке проведения военной мобилизации. На это повлияли меняющиеся обстоятельства войны и необходимость повышения военной мощи и эффективности в условиях кризиса.

Основную правовую базу задавали Верховный Совет и Совет Народных Комиссаров, возглавляемый главой правительства. Действия этих органов были направлены на обеспечение быстрой мобилизации ресурсов страны с четким порядком их реализации с учетом стратегических приоритетов того времени. Важнейшим аспектом этой системы было установление приоритета военных потребностей над другими экономическими и гражданскими проблемами, что позволяло быстро изменять производство и распределение ресурсов. В рамках этой системы были стандартизированы и формализованы призыв, реквизиция и другие связанные с этим процессы, что обеспечило четкую структуру военной готовности.

Законодательство устанавливало, что правительство имеет право объявлять полную мобилизацию в случае военного конфликта. Главным законом, регулирующим этот процесс, стал декрет, в котором были прописаны процедуры призыва резервистов, срочной службы и перераспределения государственных ресурсов на военные нужды. Документ подробно описывал структуру и порядок проведения мобилизации во всех секторах власти и экономики, обеспечивая соответствие всех действий единой национальной стратегии.

Правовая база мобилизации также отражала более серьезные изменения в порядке сотрудничества военных и государственных органов. Создание специализированных органов по надзору за мобилизационными мероприятиями обеспечило возможность быстрого принятия законодательных мер. Глава государства обладал значительными полномочиями по исполнению этих законов, что способствовало быстрому проведению военных операций и распределению ресурсов в соответствии с требованиями военного времени. Законодательные нормы предусматривали временное ограничение гражданских свобод, что позволяло усилить государственный контроль и военную дисциплину в повседневной жизни.

По мере развития войны правовая структура, регулирующая мобилизацию, менялась. Вначале законы были направлены на поддержание порядка и дисциплины среди военнослужащих, но по мере роста масштабов конфликта акцент сместился на обеспечение устойчивой поддержки военных действий и стратегических целей. Эти изменения в законодательстве сыграли важную роль в обеспечении организованности военных действий и оперативного реагирования на постоянно меняющиеся условия на фронтах.

Роль советского законодательства в поддержании гражданского порядка в условиях военного времени

Правовая база в СССР сыграла ключевую роль в обеспечении стабильности гражданского порядка в период военной мобилизации. Под руководством ключевых фигур структуры управления приспосабливались к требованиям чрезвычайных обстоятельств. Одной из главных задач законодательного аппарата было адаптировать правовые нормы к условиям мобилизации, обеспечив соблюдение гражданскими лицами действий, необходимых для ведения военных действий. Влияние законов, регулирующих военную службу, поведение граждан и государственный контроль, проявилось в повседневной жизни, определяя действия как отдельных людей, так и учреждений.

Для поддержания строгой дисциплины были приняты специальные меры, в которых подробно описывался процесс мобилизации, трудовые отчисления и ограничения общественного порядка. Законодательство, касающееся защиты государственной тайны и контроля над ресурсами в условиях военного времени, стало важнейшим условием сохранения безопасности. Прямое воздействие этих законов на человека варьировалось от обязательного призыва на военную службу до ограничения личных свобод. Роль военных трибуналов в обеспечении соблюдения этих законов обеспечивала оперативное рассмотрение нарушений поведения в военное время, укрепляя контроль государства над гражданскими делами.

Руководители правовых институтов, наряду с военными властями, следили за тем, чтобы эти меры не только соблюдались, но и постоянно совершенствовались в соответствии с меняющимися потребностями войны. Такая тесная координация между правовыми рамками и военными действиями позволяла государству сохранять жесткий контроль над гражданским обществом, одновременно продвигая вперед военные действия. В результате советское право в этот период служило важнейшим инструментом как для управления военными действиями, так и для поддержания внутреннего порядка на огромных территориях. Эта система оказалась способной поддерживать стратегические цели государства, делая взаимодействие правовых мер и военной необходимости необходимым на протяжении всего конфликта.

Реорганизация юридических органов для ведения военных действий

В ответ на требования мобилизации были проведены значительные изменения в правовых институтах, отражающие необходимость быстрой адаптации к условиям военного времени. Изменения проявились в эволюции структур, отвечающих за поддержание порядка, обеспечение реализации военной политики и адаптацию законодательной базы к приоритетам военного времени. В рамках этих реформ юридические органы расширили свои полномочия и скорректировали процедурные нормы с учетом уникальных задач, поставленных конфликтом.

На первом месте среди этих изменений стояло введение чрезвычайных мер, которые позволили усилить централизованный контроль над судебным процессом. Военные трибуналы получили право рассматривать дела, связанные с нарушениями дисциплины в военное время, став инструментом поддержания дисциплины среди населения и военнослужащих. Такая реорганизация обеспечила правовую систему возможностью быстро реагировать на давление мобилизации в военное время и постоянную необходимость поддерживать контроль над оккупированными территориями.

Кроме того, были внесены изменения в существующую законодательную базу, расширившие влияние государственных органов, ответственных за надзор за правовыми вопросами. Пересмотр законов, особенно тех, которые регулировали экономику и гражданские права, отражал изменившиеся приоритеты государства, которое стремилось направить ресурсы на военные нужды, ограничивая при этом гражданские свободы, если это было необходимо для поддержки военных действий. Это включало в себя усиление ограничений на путешествия, связь и труд, которые считались критически важными для военной экономики.

К концу конфликта изменения, внесенные в правовые институты, стали постоянными, что ознаменовало изменение роли закона в управлении обществом. Эффективность этих органов в управлении законодательством военного времени и поддержании порядка заложила основу для будущих правовых изменений в послевоенном обществе, продемонстрировав адаптивность правовой системы к экстремальным обстоятельствам.

Система военной юстиции: Изменения и вызовы в 1940-е годы

Система военной юстиции претерпела значительные изменения за годы конфликта. Требования фронта и необходимость оперативного поддержания дисциплины потребовали адаптации существующих процедур и создания новых институциональных механизмов. Давление массовой мобилизации, масштаб военных операций и срочность поддержания порядка создали уникальные условия для военной правоохранительной деятельности.

Основные изменения в системе правосудия

- Реорганизация военно-правовых институтов: Для оптимизации процессов принятия решений и обеспечения своевременного отправления правосудия был проведен ряд структурных изменений. Возросла центральная роль военной прокуратуры, а специальные трибуналы стали более активно рассматривать дела о неподчинении, дезертирстве и шпионаже.

- Расширение полномочий военных властей: Командная структура получила дополнительные полномочия по обеспечению соблюдения военных правил, а военные суды взяли на себя большую ответственность за вынесение быстрых решений, часто при ограниченном надзоре. Это позволило быстро проводить судебные процессы и выносить приговоры в соответствии с требованиями военного времени.

- Изменения в Военно-уголовном кодексе: В военно-уголовный кодекс было внесено несколько изменений, предусматривающих более суровые наказания за такие преступления, как дезертирство, сотрудничество с врагом или невыполнение приказов. Эти изменения были направлены на укрепление дисциплины в войсках и предотвращение актов неповиновения или изменнических действий.

- Влияние военного положения: Введение военного положения создало состояние повышенного контроля как над гражданским, так и над военным населением. Система военной юстиции стала ключевым инструментом поддержания порядка на оккупированных территориях и за линией фронта, а на суды была возложена ответственность за соблюдение этих строгих правил.

Проблемы, с которыми сталкиваются органы военной юстиции

- Баланс между военной необходимостью и правовыми нормами: Баланс между целесообразными военными решениями и соблюдением правовых норм часто вызывал трудности. Во многих случаях необходимость оперативного реагирования на проступки на поле боя приводила к расхождениям между практикой военного времени и законодательством, действовавшим до конфликта.

- Моральный дух и правовая неопределенность: Наличие военного положения, суровых наказаний и полномочий военных командиров отдавать приказы непосредственно военным судам создавало среди солдат атмосферу страха и неуверенности. Отсутствие последовательности в применении законов иногда приводило к ощущению несправедливости, что сказывалось на моральном духе войск.

- Ограниченность ресурсов и персонала: По мере того как война затягивалась, нехватка персонала сказывалась на работе военных юридических служб, что приводило к задержкам в судебных процессах и иногда подрывало тщательность судопроизводства. Развивающийся характер конфликта еще больше осложнял эти проблемы.

- Рассмотрение дел о военных преступлениях: По мере эскалации войны все большее число военных преступлений, включая зверства против гражданского населения, становилось важной проблемой для военных судов. Юридический аппарат, хотя и укрепился, с трудом справлялся с огромными масштабами этих преступлений, сохраняя при этом ориентацию на военную дисциплину.

Влияние потребностей военного времени на трудовое законодательство и регулирование рабочей силы

В ответ на требования времени правительство приняло ряд нормативных актов, призванных адаптировать трудовое законодательство к насущным потребностям конфликта. Эти меры были направлены на то, чтобы максимально повысить эффективность использования рабочей силы и обеспечить бесперебойную работу жизненно важных отраслей промышленности в условиях постоянной мобилизации.

Реорганизация труда и управления рабочей силой

В этот период трудовые права были скорректированы в соответствии с приоритетами военного времени. Основное внимание уделялось поддержанию производства военных поставок и товаров первой необходимости. В результате существенно изменились отношения между работодателями и работниками. Под руководством соответствующих органов власти были созданы новые системы, обеспечивающие бесперебойную работу в важнейших отраслях. Введение обязательных трудовых заданий для гражданских лиц стало ключевым инструментом регулирования трудовых ресурсов. Была усилена роль институтов в контроле за этими действиями, чтобы гарантировать, что все работники вносят свой вклад в коллективные усилия.

Влияние на права и обязанности работников

Законы военного времени сильно повлияли на права работников. Например, для работников, которые ранее пользовались определенными свободами, были более строго определены обязанности. Это было сделано для того, чтобы обеспечить эффективное распределение ресурсов и свести к минимуму любые сбои в промышленном производстве. Кроме того, руководители мероприятий по мобилизации рабочей силы должны были действовать быстро, часто отменяя прежние трудовые законы, чтобы лучше соответствовать потребностям армии. Главная задача состояла в том, чтобы трудовые законы не мешали производству и военной деятельности.

В то же время работники часто были связаны обязательствами перед государством и не могли покинуть свои должности без последствий. Введение строгих наказаний за прогулы и несанкционированные уходы с работы помогало поддерживать порядок и дисциплину. Эти меры отражали внимание правительства к важности постоянной и бесперебойной производительности труда в условиях военного времени.

Мобилизация рабочей силы стала одним из основных инструментов управления в военное время, целью которого было обеспечение победы путем организации и направления труда в соответствии с национальными приоритетами. Правительство сосредоточилось на обеспечении эффективного функционирования оборонных отраслей промышленности, что привело к превращению трудового законодательства в инструмент государственной власти и национальной необходимости.

Роль законодательства в подавлении инакомыслия и поддержании социальной стабильности

Законы были ключевым инструментом управления общественным порядком и стабильностью в условиях военной мобилизации и социально-политической обстановки. Законодательная база, возглавляемая конкретными директивами, была направлена как на ограничение оппозиции, так и на поддержание единства общества. По мере развития войны в этих законах все большее внимание уделялось контролю над отдельными лицами и организациями, которые рассматривались как потенциальная угроза национальному единству. Законы использовались не только для регулирования военной деятельности, но и для контроля за поведением, которое могло подорвать моральный дух.

В целом, роль законов в этот период заключалась в том, чтобы действия государства, особенно в отношении военной мобилизации и общественного порядка, были подкреплены правовой базой, которая минимизировала риски нарушения порядка. Последствия нарушения этих законов часто были суровыми, что укрепляло решимость государства поддерживать порядок в экстремальных условиях. Эти меры сыграли решающую роль в сохранении контроля, обеспечив общественную поддержку целям правительства в столь критический период.