Продолжительное влияние крепостного права до сих пор ощущается в современном российском обществе. Его отмена в 1861 году царем Александром II не привела к мгновенному устранению дисбаланса власти, созданного веками существования этой системы. Последствия крепостного права выходили далеко за рамки его юридического завершения, оставляя в наследство экономические и социальные проблемы, которые продолжали определять развитие России еще долго после его официального прекращения.

Истоки крепостного права: Причины и исторический контекст

Возникновение крепостного права можно объяснить сочетанием политических, социальных и экономических факторов в средневековой Европе. Оно возникло в результате распада Римской империи и дезинтеграции централизованного управления, что привело к децентрализации власти. Местные лорды получили контроль над обширными участками земли, и с помощью этого контроля они стремились максимально использовать свои ресурсы. Одним из ключевых аспектов была зависимость от сельскохозяйственного производства для поддержания экономики и создание иерархической структуры, в которой крестьяне находились под властью землевладельцев.

В феодальном обществе права крестьян были ограничены, а их труд часто был привязан к земле. Система крепостного права давала явные преимущества правящему дворянству, особенно в управлении поместьями. Дворяне получали контроль над рабочей силой, не нуждаясь в сложной системе найма. В свою очередь, это позволяло им сохранять экономическую власть, укрепляя свое влияние на сельскохозяйственное производство. Система также обеспечивала крестьянам привязку к земле и ограниченные возможности изменить свое положение.

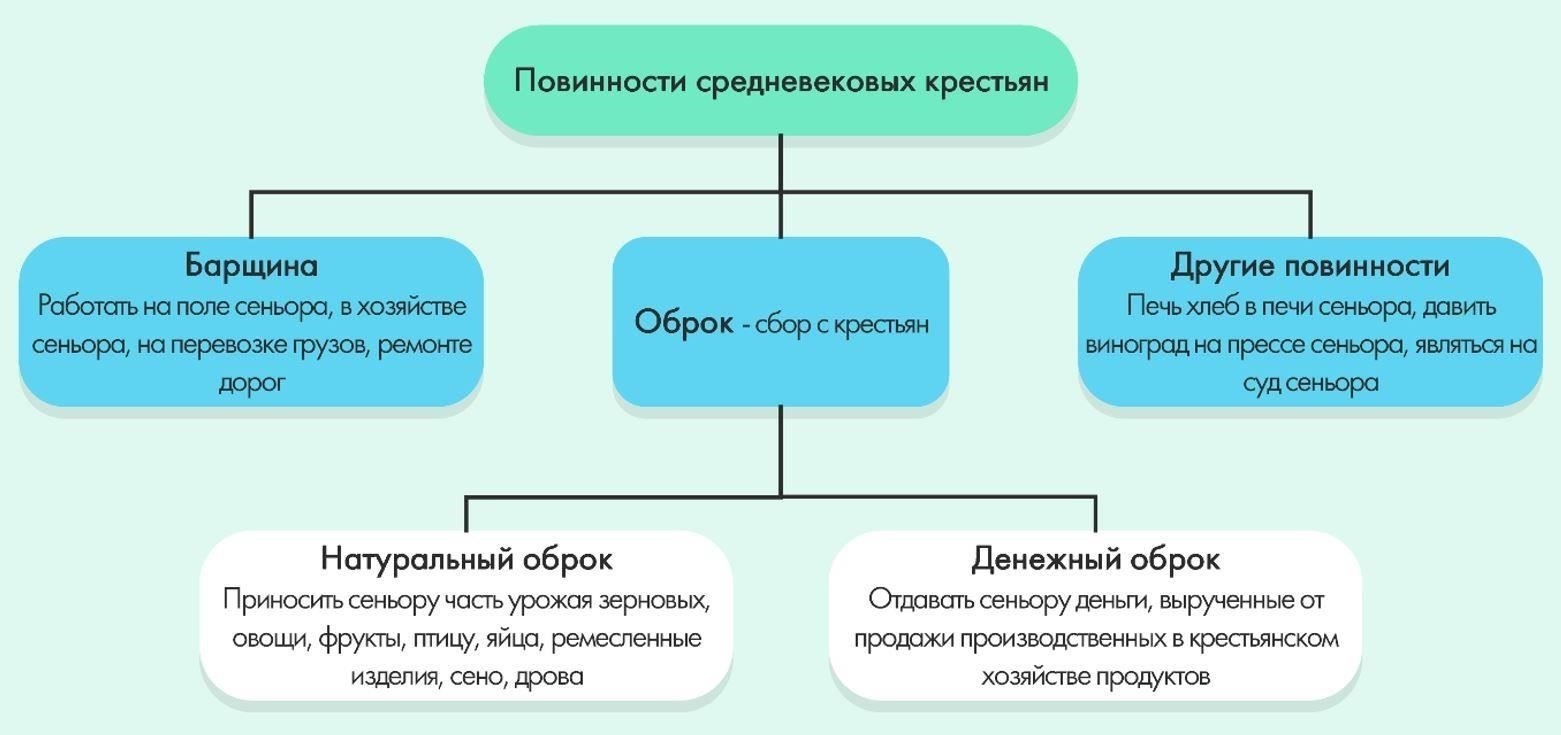

Для крестьянства эта система имела тяжелые последствия. Они были обязаны обрабатывать землю лордов и отдавать значительную часть своей продукции в качестве ренты. В обмен они получали защиту от внешних угроз, но эта защита часто доставалась дорогой ценой. Многие крестьяне попадали в замкнутый круг бедности и зависимости, не в силах вырваться из гнетущей системы, привязывавшей их к земле. В результате крепостное право стало краеугольным камнем феодализма, способствуя расслоению средневекового общества.

Исторический контекст возникновения крепостного права тесно связан с распадом старых систем управления и необходимостью экономической стабильности. По мере того как европейская экономика переходила к более аграрной структуре, феодальная система обеспечивала необходимую основу для организации труда и производства. Однако развитие крепостного права также имело глубокие последствия для социального порядка, способствуя укоренению неравенства между дворянством и крестьянством.

Основные характеристики крепостного права в России: Права и обязанности

Система крепостного права в России имела специфические правовые особенности, которые регулировали отношения между крепостными и дворянами. Крепостные были привязаны к земле, которую обрабатывали, и их обязанности во многом определялись интересами помещиков. Крестьяне имели ограниченную личную свободу и находились под властью помещиков, которые контролировали их передвижение и выбор.

Хотя у крепостных было мало прав, по закону они все же признавались как личности. Они имели право на часть земли, на которой работали, часто в виде участков для личного пользования. Однако это право зависело от усмотрения землевладельцев, которые могли по своему усмотрению изменить или отменить доступ к этим ресурсам. На практике крепостные были обязаны предоставлять труд или платить ренту в обмен на эту землю.

Основные обязанности крепостных заключались в обработке земли и оказании различных видов услуг своим землевладельцам, таких как военная служба или строительство инфраструктуры. Они были существенно ограничены в передвижении, поскольку для того, чтобы покинуть деревню или сменить род деятельности, им требовалось разрешение землевладельца. Такой контроль над личной мобильностью был ключевым элементом феодальной системы, которая стремилась сохранить статус-кво и предотвратить распространение беспорядков.

Одним из самых серьезных ограничений была неспособность крепостных оспаривать власть дворянства. Их правовой статус, определенный вековыми традициями, не позволял им добиться социальной мобильности или обрести независимость от своих обязательств. Отсутствие юридического равенства увековечивало значительный дисбаланс власти и богатства между крепостными и дворянами.

Последствия этой системы оказались долговременными. Она препятствовала экономическому развитию, ограничивала индивидуальный потенциал и способствовала стагнации российской экономики. Невозможность для крепостных реализовать личные возможности или улучшить свое положение не позволяла обществу в полной мере воспользоваться потенциальными инновациями и эффективностью. Исторические корни крепостного права в России можно проследить как в экономических факторах, так и в политическом желании правящего класса сохранить контроль над своей рабочей силой. Однако с началом индустриализации в XIX веке недостатки крепостного права стали более очевидными, что в итоге привело к реформам, направленным на его отмену.

Влияние крепостного права на сельское хозяйство в дореволюционной России

Наличие крепостного права в России существенно сдерживало эффективность и развитие сельского хозяйства. Эта система, привязывавшая крестьян к земле и помещикам, создавала условия, в которых рост сельскохозяйственной техники и технологий был сильно ограничен. Отсутствие свободы у крепостных не позволяло им принимать решения, которые могли бы повысить производительность и эффективность сельского хозяйства.

Ограничения для развития сельского хозяйства

Отсутствие личной и экономической свободы при крепостном праве означало, что у крепостных было мало стимулов для совершенствования методов ведения сельского хозяйства. Не имея возможности владеть землей или принимать самостоятельные решения об использовании ресурсов, сельскохозяйственный сектор стагнировал. Во многих случаях методы производства оставались устаревшими, поскольку крепостные были обязаны работать в соответствии с потребностями своих хозяев, что часто не соответствовало интересам развития сельского хозяйства.

Последствия для землепользования и продуктивности

Землевладельцы сосредоточились на максимизации краткосрочной прибыли с помощью традиционных методов, пренебрегая долгосрочным улучшением плодородия почвы или севооборотом. Это ограничивало развитие более эффективных систем земледелия, что в конечном итоге снижало потенциал для повышения урожайности. Система кляуз и помещиков, способствовавшая неэффективности сельской экономики, задержала появление современных методов ведения сельского хозяйства, получивших широкое распространение в других европейских странах.

Зависимость от ручного труда вместо внедрения механизированных процессов также означала, что сельскохозяйственное производство в России было ниже, чем в более развитых европейских странах. Кроме того, ограничения, наложенные на возможность крепостных покинуть или улучшить свое поместье, еще больше усугубляли эти проблемы.

В заключение следует отметить, что укоренившаяся система крепостного права была одним из основных факторов, ограничивавших развитие российского сельского хозяйства и не позволявших ему полностью раскрыть свой потенциал. Влияние этой системы сохранялось вплоть до XIX века, долгое время после отмены крепостного права, продолжая оказывать влияние на экономическую траекторию России.

Экономические и социальные последствия крепостного права для крестьян

Система крепостного права оказывала значительное экономическое и социальное воздействие на крестьян, в первую очередь ограничивая их свободу и возможности для продвижения по службе. Такая социальная структура создавала дисбаланс в распределении богатства, когда крестьяне были привязаны к земле и находились под контролем дворянства. Это часто оставляло им минимальные шансы на улучшение условий жизни и экономического положения.

При крепостном праве крестьяне были связаны различными обязательствами, включая труд в поместье господина, и эта система не давала возможности для мобильности и личного предпринимательства. В результате развитие отдельных сельских домохозяйств затормаживалось, а возможности для сельскохозяйственных инноваций и диверсификации экономики были сильно ограничены. Отсутствие прав личной собственности и невозможность свободно заниматься торговлей ограничивали способность крестьян накапливать богатство, держа их в состоянии вечной бедности.

Крестьяне часто были вынуждены работать подолгу в тяжелых условиях, практически не получая вознаграждения за свой труд.

Они имели ограниченный доступ к образованию, что снижало их способность осваивать новые методы ведения сельского хозяйства или повышать свой социальный статус.

Крепостное право обрекало крестьян на нищету, когда любые доходы или излишки забирались землевладельцами, что препятствовало долгосрочному экономическому росту.

- В социальном плане крепостное право укрепляло жесткую сословную структуру, которая еще больше ограничивала перспективы крестьян. Феодалы, владевшие землей, пользовались значительными привилегиями и властью, а к крестьянам относились как к собственности. Такие отношения часто приводили к жестокой эксплуатации и злоупотреблениям. Не имея возможности оспорить свое положение, многие крестьяне на протяжении многих поколений оставались в подчиненном положении. Отсутствие основных свобод породило глубокий социальный раскол, в результате которого дворяне сохранили контроль над политической и экономической сферами.

- Отсутствие личной свободы и ограниченный доступ к средствам правовой защиты еще больше усугубляли социальную неподвижность крестьян.

- Связь между крестьянами и землевладельцами укрепляла иерархическую структуру, что имело долгосрочные последствия для социальных отношений на протяжении веков.

Долгосрочные последствия этой системы были глубокими. Ограниченное развитие сельского хозяйства, подавление социальной мобильности и концентрация богатства среди дворянства способствовали экономической отсталости сельских районов. Социальная структура этих сообществ оставалась хрупкой, а между сословиями существовал значительный разрыв, который в некоторых регионах сохранялся вплоть до современной эпохи.

- Как крепостное право принесло пользу российскому дворянству

- Система крепостного права в России давала дворянам множество преимуществ, значительно способствуя росту их власти и богатства. Зависимость от крепостных в сельскохозяйственном производстве позволяла помещикам содержать большие поместья с минимальными затратами труда. Это создавало значительные экономические преимущества, особенно в стране, где большинство населения составляли крестьяне, обрабатывающие землю. Отношения между дворянами и крестьянами также укрепляли феодальную структуру, поскольку крепостные были юридически привязаны к своим землевладельцам, что препятствовало любому движению или конкуренции за лучшую зарплату или условия.

Экономические преимущества дворянства

Основным преимуществом крепостного права было его прямое влияние на экономику российского дворянства. Контролируя рабочую силу, землевладельцы получали доступ к постоянным ресурсам, не нуждаясь в обеспечении прав, заработной платы и защиты работников. Такая схема обеспечивала постоянный и экономически эффективный приток рабочей силы для сельскохозяйственного производства, которое было основой экономики того времени.

Крепостные крестьяне обрабатывали землю, часто производя излишки урожая, которые можно было продать на рынке. Прибыль от этой сельскохозяйственной деятельности в значительной степени концентрировалась в руках дворянства, которое сохраняло контроль как над землей, так и над рабочей силой. Это помогало дворянам увеличивать свое богатство и вкладывать средства в дальнейшее приобретение земли, тем самым укрепляя свое социальное положение и влияние.

Правовое и социальное влияние

Крепостное право также обеспечивало российскому дворянству юридический и социальный контроль над значительной частью населения. Крестьяне имели мало юридических прав, а их передвижение было сильно ограничено. Они были привязаны к поместью своего господина, что не позволяло им искать лучшие возможности в других местах. Такая система позволяла дворянам иметь многочисленную и стабильную рабочую силу без угрозы восстания или дезертирства, которые могли бы подорвать их экономическую стабильность.

Кроме того, крепостное право позволяло дворянам накапливать власть и влияние в социальной структуре России. Владея обширными поместьями, на которых работали крепостные, дворяне приобретали значительный престиж и получали привилегии от царя, что еще больше укрепляло их положение в российской иерархии.

Несмотря на морально-этические проблемы, связанные с обращением с крестьянами, крепостное право позволяло российскому дворянству контролировать свои поместья, обеспечивая экономическое процветание, социальное господство и политическое влияние. Эти факторы сыграли ключевую роль в сохранении иерархической структуры российского общества вплоть до окончательной отмены крепостного права в XIX веке.

Отмена крепостного права в России: Непосредственные эффекты и долгосрочные последствия

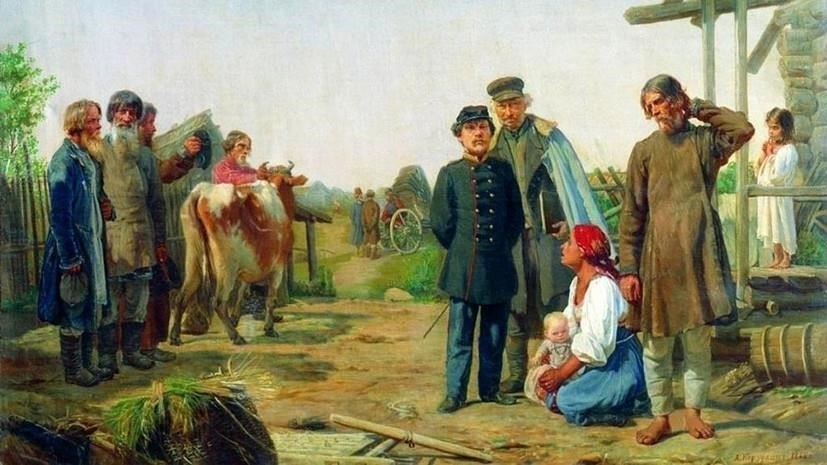

Отмена крепостного права в России в 1861 году оказала немедленное и долгосрочное воздействие как на сельскохозяйственный сектор, так и на общество в целом. Отсутствие собственности на землю и жесткая социальная структура ранее сдерживали развитие сельских районов. Переход от системы, основанной на принуждении, к системе, допускавшей определенную степень мобильности, стал поворотным моментом. Однако этот процесс был далеко не беспрепятственным, и все его преимущества были реализованы не сразу.

В краткосрочной перспективе освобождение крепостных дало возможность некоторым улучшить свое экономическое положение. Однако реформа не привела к повсеместному изменению сельскохозяйственного ландшафта. Новые освобожденные крестьяне столкнулись с многочисленными препятствиями, в том числе с сохранением обременительных обязательств перед помещиками, которые компенсировали потерю своих крепостных наделами земли. При таком раскладе многие крестьяне не имели достаточных ресурсов для самостоятельного существования.

Бывшие крепостные часто не обладали необходимыми навыками для эффективного управления землей. Ограниченный доступ к капиталу и отсутствие систем поддержки экономической независимости также препятствовали значительному прогрессу. Система по-прежнему благоприятствовала землевладельческому дворянству, чей контроль над обширными поместьями оставался практически неоспоримым. Несмотря на надежды на повышение производительности сельского хозяйства, отсутствие настоящей земельной реформы означало, что многие крестьяне продолжали работать в условиях, которые не сильно отличались от тех, что они испытывали при крепостном праве.

Со временем эти ограничения препятствовали долгосрочному росту и модернизации сельской России. Аграрная экономика с трудом адаптировалась к более эффективным и прибыльным методам, поскольку сохранялись традиционные методы. Отсутствие существенных изменений в распределении земли или инвестиций в современные сельскохозяйственные технологии означало, что эффективность производства оставалась низкой. Сохранение этих проблем в сочетании с ограниченными возможностями для получения образования крестьянами замедляло потенциал экономического развития.

Кроме того, реформа не решала более широкой проблемы социального неравенства. Хотя крестьяне больше не были связаны крепостным правом, разрыв между дворянством и сельским населением сохранялся. Преимущества, которыми когда-то обладала аристократия, такие как политическое влияние и доступ к ресурсам, по-прежнему препятствовали значимым изменениям. Структура власти оставалась укорененной, ограничивая возможности для реальных преобразований в обществе.

В заключение следует отметить, что отмена крепостного права в России имела как непосредственные, так и долгосрочные последствия. Хотя она дала крестьянству некоторые преимущества, такие как повышение мобильности и возможность владеть землей, эти достижения часто подрывались структурными проблемами системы. Неспособность реформы устранить более глубокое экономическое и социальное неравенство привела к тому, что ее последствия оказались не столь преобразующими, как ожидалось, что создало предпосылки для продолжения борьбы в сельских районах и ограничило потенциал для повышения эффективности и процветания сельскохозяйственного сектора России.